月食フォトギャラリー

※メディアのみなさまへ

画像の利用、掲載につきましては画像の提供元として「倉敷科学センター」をご明記の上、電話(086-454-0300:月曜日休館)、電子メール(ksc@kurakagaku.jp)等で、ご希望の旨をお問い合わせくださいますようお願いいたします。

過去の月食の記録

月食の画像

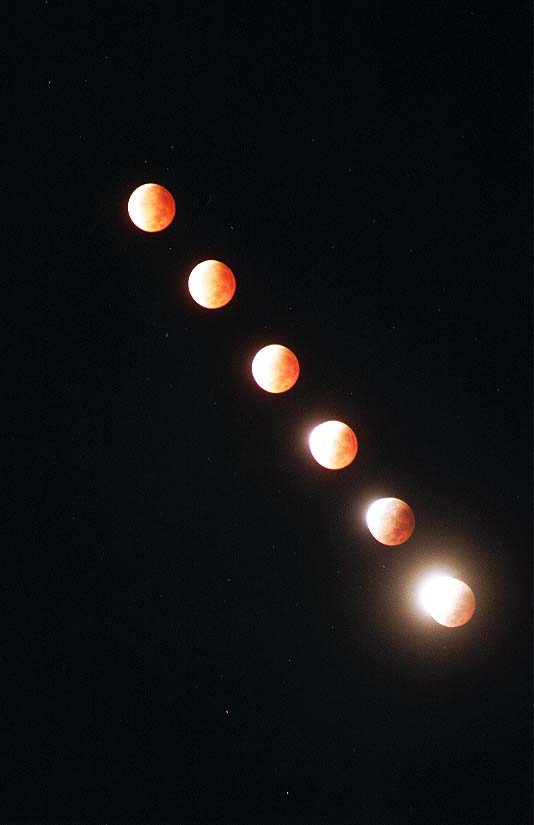

2011年12月10-11日の皆既月食の経過

| 半影月食の始まり | 20時31分 |

| 部分月食の始まり | 21時45分 |

| 皆既月食の始まり | 23時05分 |

| 食の最大(食分1.110) | 23時31分 |

| 皆既月食の終わり | 23時58分 |

| 部分月食の終わり | 1時18分 |

| 半影月食の終わり | 2時31分 |