倉敷科学センターが長年にわたり観測・撮影し、蓄積してきた天体の観測資料を公開しています。(まだ編集途中です)

本ページで公開している天体写真の権利は「倉敷科学センター / Kurashiki Science Center」が有しています。

教育(学校、博物館、プラネタリウム、研究機関、民間の科学クラブ)・報道・出版など、非営利かつ『青少年の健全育成を阻害せず、公序良俗に反しない目的』であれば、出典を明記することで自由にご利用いただけます。(例:画像提供:倉敷科学センター / Kurashiki Science Center)

営利目的での利用を希望される場合は、事前に倉敷科学センターまでお問い合わせください。

画像はクリックで拡大されます。拡大画像を右クリックでブラウザメニューなどを使ってダウンロードしてください。

流星

| Meteor

流星

彗星

| Comet

彗星

▲C/2025 A6 ( Lemmon )

レモン彗星

2025年10月23日 撮影

4等級まで明るくなりました。青いプラズマの尾が20度以上伸びた、活発な彗星活動が観測されています。

▲C/2024 G3 ( ATLAS )

アトラス彗星

2025年1月15日 撮影

サングレイザーという太陽をかすめるように接近するタイプの彗星で、接近前後は非常に明るくなり、南半球では大彗星として観測されました。

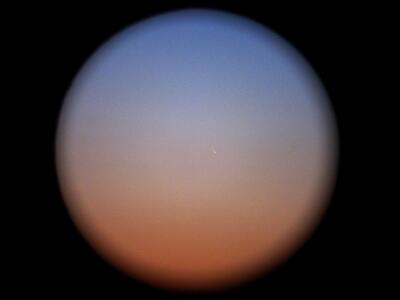

▲C/2024 G3 ( ATLAS )

アトラス彗星

2025年1月15日 撮影

サングレイザーという太陽をかすめるように接近するタイプの彗星で、接近前後は非常に明るくなり、南半球では大彗星として観測されました。

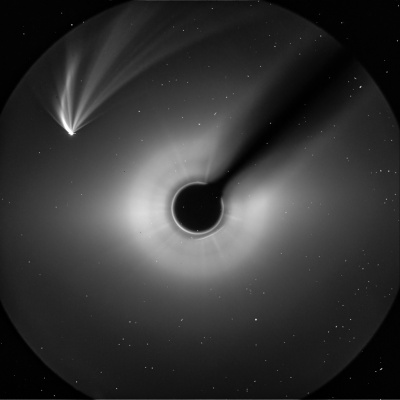

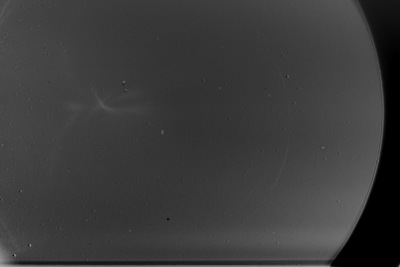

▲C/2024 G3 ( ATLAS )

アトラス彗星

2025年1月14日

太陽観測衛星SOHOのコロナグラフ

SOHO LASCO C3 Image より

彗星が太陽をかすめる様子は人工衛星の撮影画像でとらえられました。

▲C/2023 A3 ( Tsuchinshan-ATLAS )

紫金山-アトラス彗星

2024年11月4日 撮影

▲C/2023 A3 ( Tsuchinshan-ATLAS )

紫金山-アトラス彗星

2024年10月18日 撮影

ナトリウムテイルという、一番下で細い幅で伸びるオレンジ色の珍しいタイプの尾が現れています。

▲C/2023 A3 ( Tsuchinshan-ATLAS )

紫金山-アトラス彗星

2024年10月16日 撮影

▲C/2023 A3 ( Tsuchinshan-ATLAS )

紫金山-アトラス彗星

2024年10月13日 撮影

▲C/2023 A3 ( Tsuchinshan-ATLAS )

紫金山-アトラス彗星

2024年10月13日 撮影

夕空の薄明の中でしっかりと尾を引き、絵になる光景を見せてくれました。SNSではスマホカメラの画像投稿で賑わいました。

▲C/2023 A3 ( Tsuchinshan-ATLAS )

紫金山-アトラス彗星

2024年9月26日 撮影

3等級の明るさに達し、尾が伸びる様子を肉眼でも確認できました。北半球での観測条件がよく、長期間楽しめました。

▲12P/Pons-Brooks (2024)

ポンス-ブルックス彗星

2024年4月10日 撮影

▲12P/Pons-Brooks (2024)

ポンス-ブルックス彗星

2024年3月10日 撮影

▲C/2022 E3 ( ZTF )

ZTF彗星

2023年1月30日 撮影

▲C/2021 A1 ( Leonard )

レナード彗星

2021年12月9日 撮影

▲C/2020 F3 ( NEOWISE )

ニオワイズ彗星

2020年7月17日 撮影

久々の肉眼で尾を引く様子が確認できる彗星でした。当初の予想に反して大化けした珍しい例となりました。

▲C/2020 F3 ( NEOWISE )

ニオワイズ彗星

2020年7月14日 撮影

久々の肉眼で尾を引く様子が確認できる彗星でした。当初の予想に反して大化けした珍しい例となりました。

▲C/2019 Y4 ( ATLAS )

アトラス彗星

2020年3月20日 撮影

▲2I/Borisov(GIFアニメ)

ボリゾフ彗星

2019年11月29日 撮影

史上2例目の恒星間天体です。太陽系ではない場所に起源があると考えられ、関心を集めました。

▲46P/Wirtanen (2018)

ウィルタネン彗星

2018年12月10日 撮影

▲46P/Wirtanen (2018)

ウィルタネン彗星

2018年11月28日 撮影

▲C/2015 V2 ( Johnson )

ジョンソン彗星

2017年5月27日 撮影

▲C/2015 V2 ( Johnson )

ジョンソン彗星

2017年4月30日 撮影

▲41P/Tuttle-Giacobini-Kresak (2017)

タットル-ジャコビニ-クレサーク彗星

2017年4月30日 撮影

▲45P/Honda-Mrkos-Pajdusakova (2016)

本田-ムルコス-パイドゥシャーコヴァー彗星

2016年12月29日 撮影

▲C/2013 US10 ( Catalina )

カタリナ彗星

2015年12月28日 撮影

▲C/2014 Q2 ( Lovejoy )

ラヴジョイ彗星

2015年1月17日 撮影

▲C/2014 Q2 ( Lovejoy )

ラヴジョイ彗星

2015年1月13日 撮影

▲C/2014 Q2 ( Lovejoy )

ラヴジョイ彗星

2015年1月9日 撮影

▲C/2014 Q2 ( Lovejoy )

ラヴジョイ彗星

2015年1月7日 撮影

▲C/2014 Q2 ( Lovejoy )

ラヴジョイ彗星

2014年12月26日 撮影

▲C/2014 E2 ( Jacques )

ジャック彗星

2014年7月27日 撮影

▲C/2013 R1 ( Lovejoy )

ラヴジョイ彗星

2013年12月7日 撮影

▲C/2013 R1 ( Lovejoy )

ラヴジョイ彗星

2013年12月4日 撮影

▲C/2012 S1 ( ISON )

アイソン彗星

2013年11月20日 撮影

▲C/2012 S1 ( ISON )

アイソン彗星

2013年11月18日 撮影

▲C/2012 S1 ( ISON )

アイソン彗星

2013年11月16日 撮影

▲C/2013 R1 ( Lovejoy )

ラヴジョイ彗星

2013年11月12日 撮影

▲C/2011 L4 ( PanSTARRS )

パンスターズ彗星

2013年3月15日 撮影

肉眼で尾が伸びている姿を確認できました。下方にナトリウムテールという、オレンジの幅が狭い珍しいタイプの尾が現れています。

▲C/2011 L4 ( PanSTARRS )

パンスターズ彗星

2013年3月13日 撮影

双眼鏡で見た彗星のイメージです。写真のダイナミックな彗星像と比べて、肉眼で観測する彗星は印象がちょっと違います。

▲双眼鏡で見た彗星のイメージ

イラスト

肉眼では見えず、双眼鏡で確認できる5等級の明るさの彗星を想定したイメージ画です。彗星は淡くてぼんやり。暗い天体に目を慣らすと、うっすら尾を引く様子が分かってきます。

▲C/1995 O1 ( Hale-Bopp )

ヘール-ボップ彗星

1997年3月30日 撮影

大規模な彗星で18ヶ月に渡り肉眼で観測され続けました。1997年3~4月にかけてマイナス1等級の明るさに達しています。

▲C/1996 B2 ( Hyakutake )

百武彗星

1996年3月25日 撮影

1996年の大彗星」と呼ばれ、1500万キロと地球に記録的な接近をしたため、過去50年で最も長い尾を見せた彗星となりました。

月食

| Lunar eclipse

月食

日食

| Solar eclipse

日食

▲2020年6月21日 部分日食

2012年5月21日 16時20分 撮影

▲2020年6月21日 部分日食

2019年1月6日 17時16分 撮影

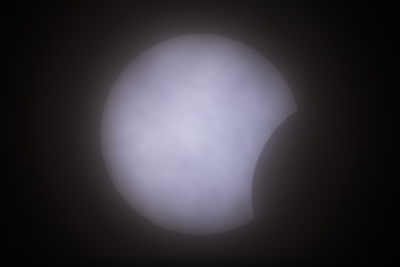

▲2020年6月21日 部分日食

2019年1月6日 17時58分 撮影

▲2019年1月6日 部分日食

2019年1月6日 9時45分 撮影

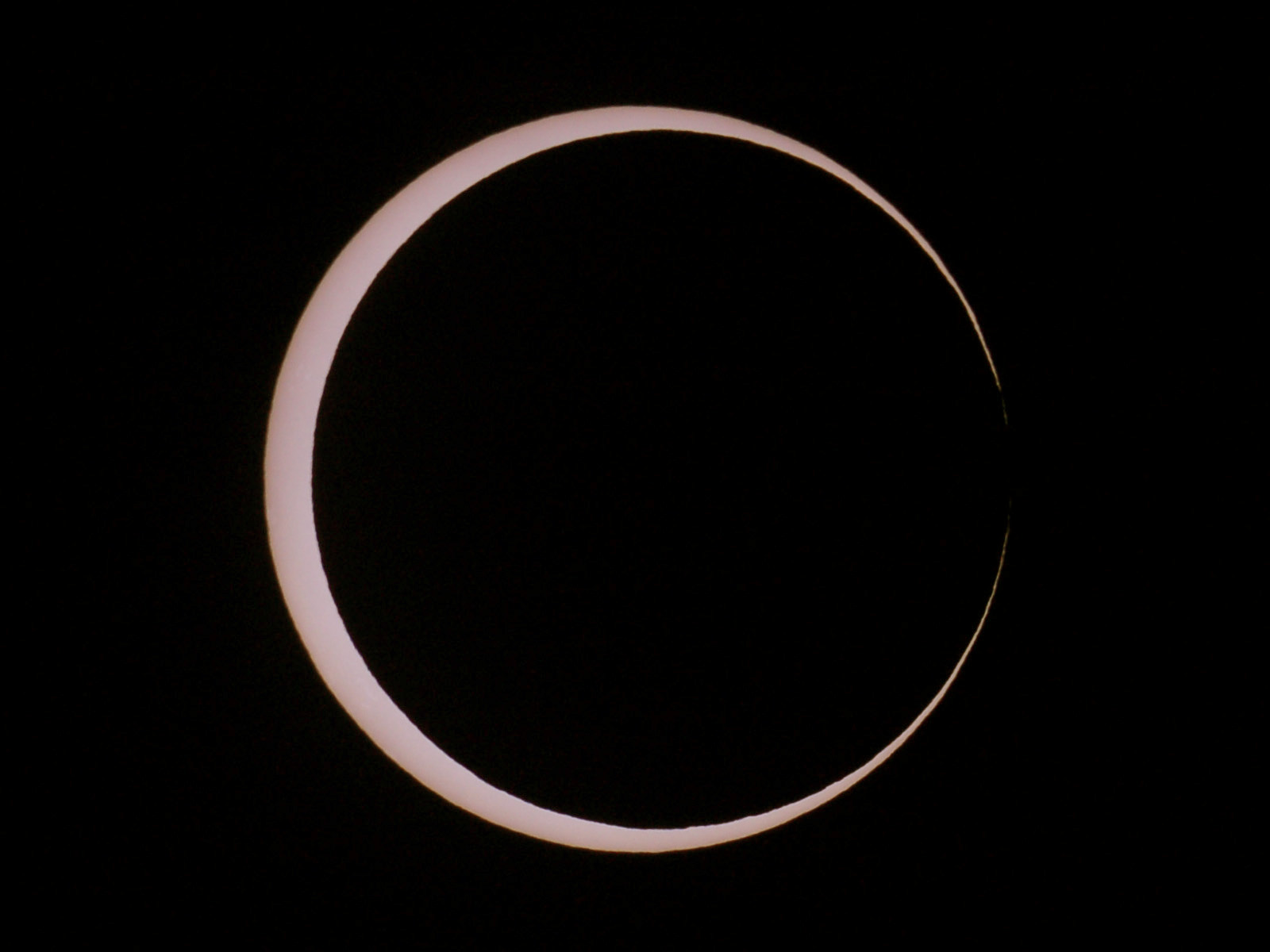

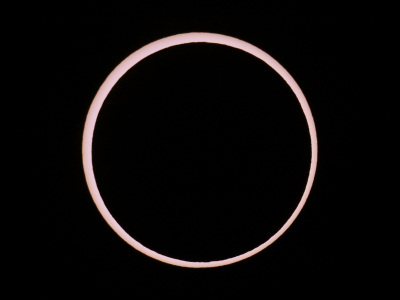

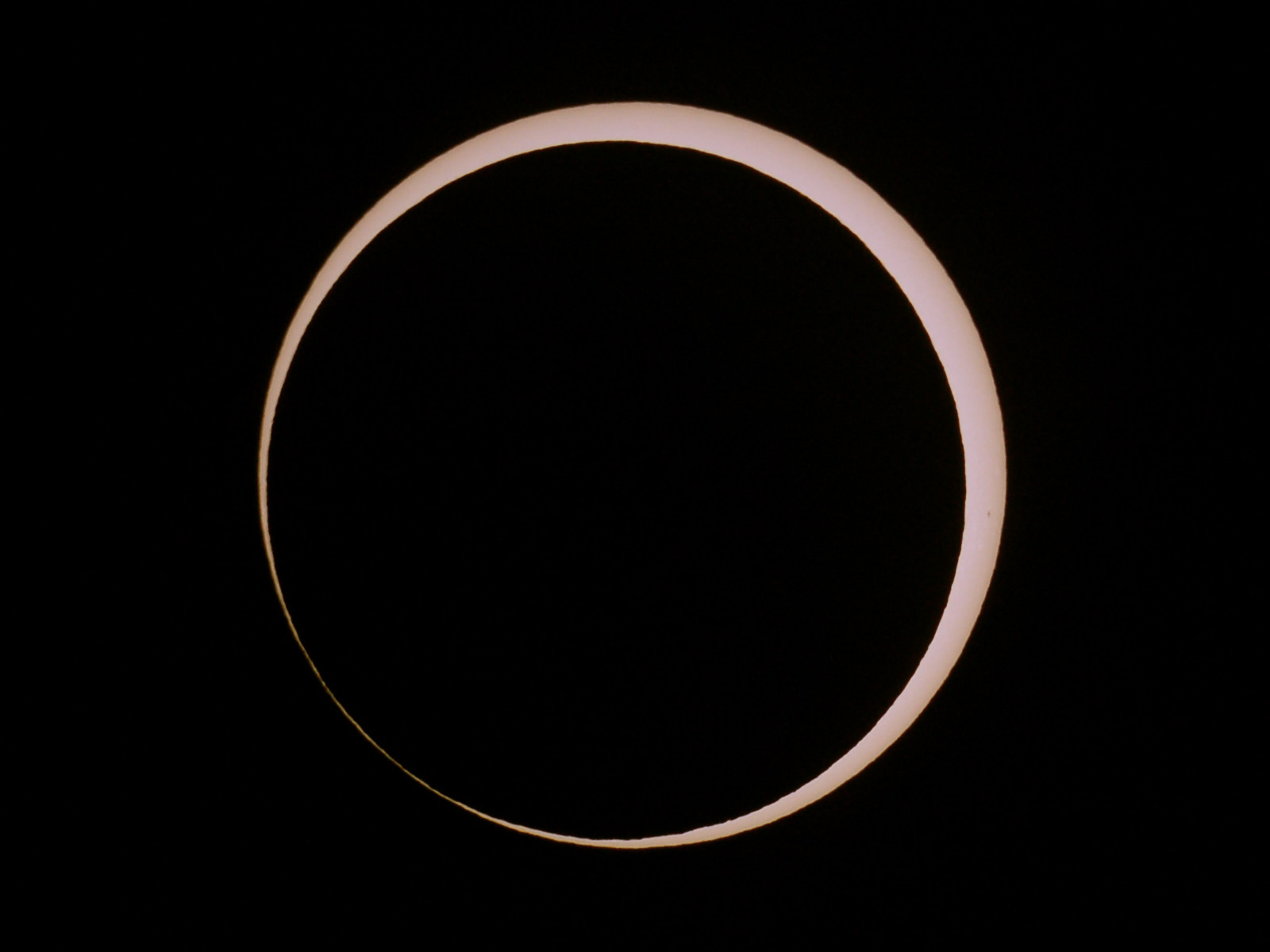

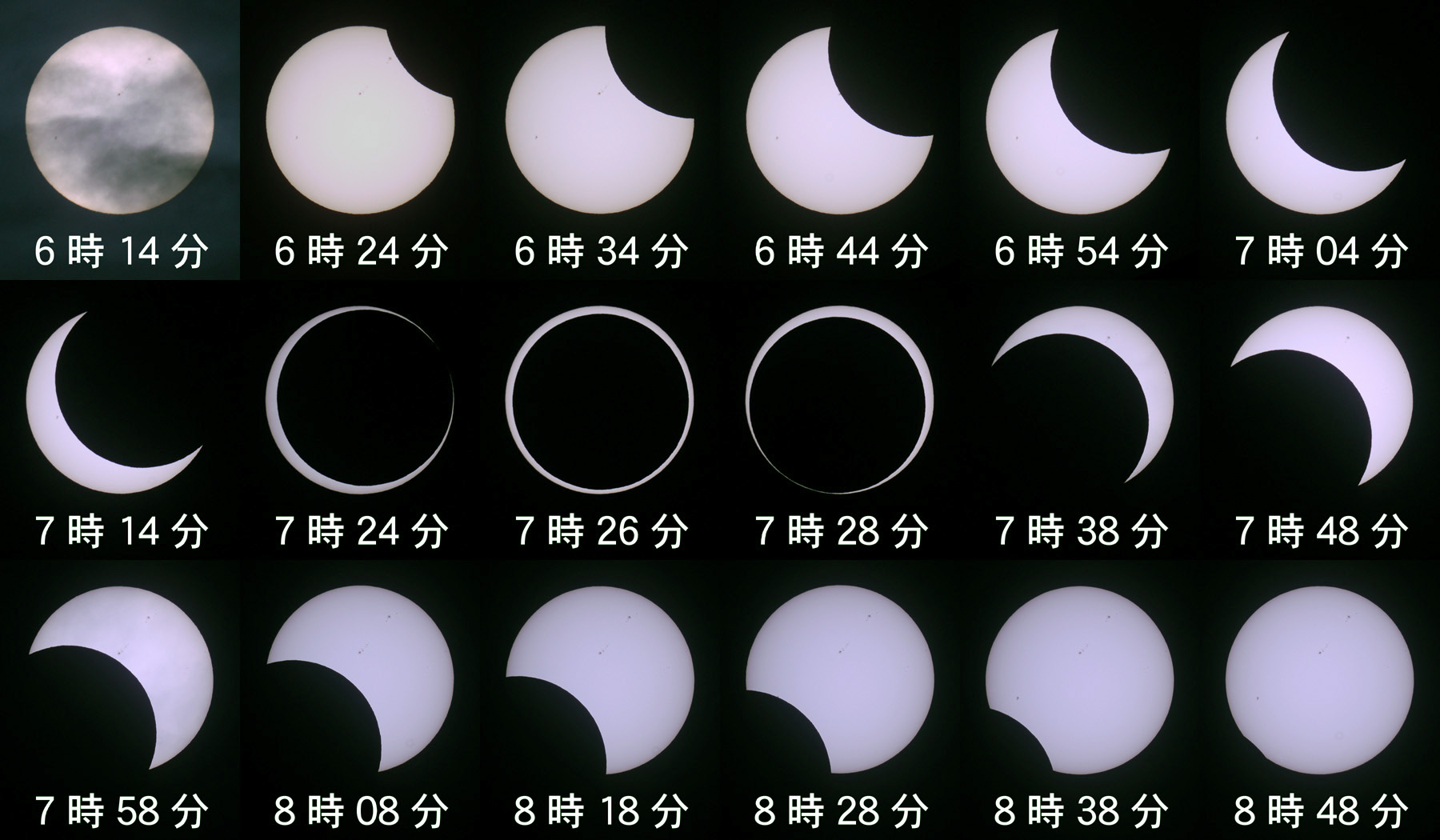

▲2012年5月21日 金環日食の経過

千葉県浦安市

2012年5月21日 7時32分 撮影

▲2012年5月21日 金環日食の経過

千葉県浦安市

2012年5月21日 7時34分 撮影

▲2012年5月21日 金環日食の経過

千葉県浦安市

2012年5月21日 撮影

▲2012年5月21日 金環日食の経過

千葉県浦安市

2012年5月21日 撮影

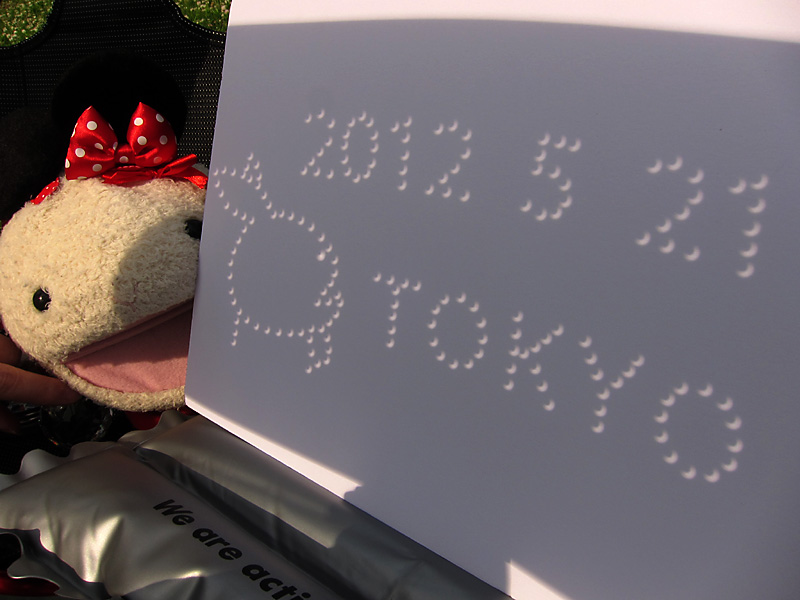

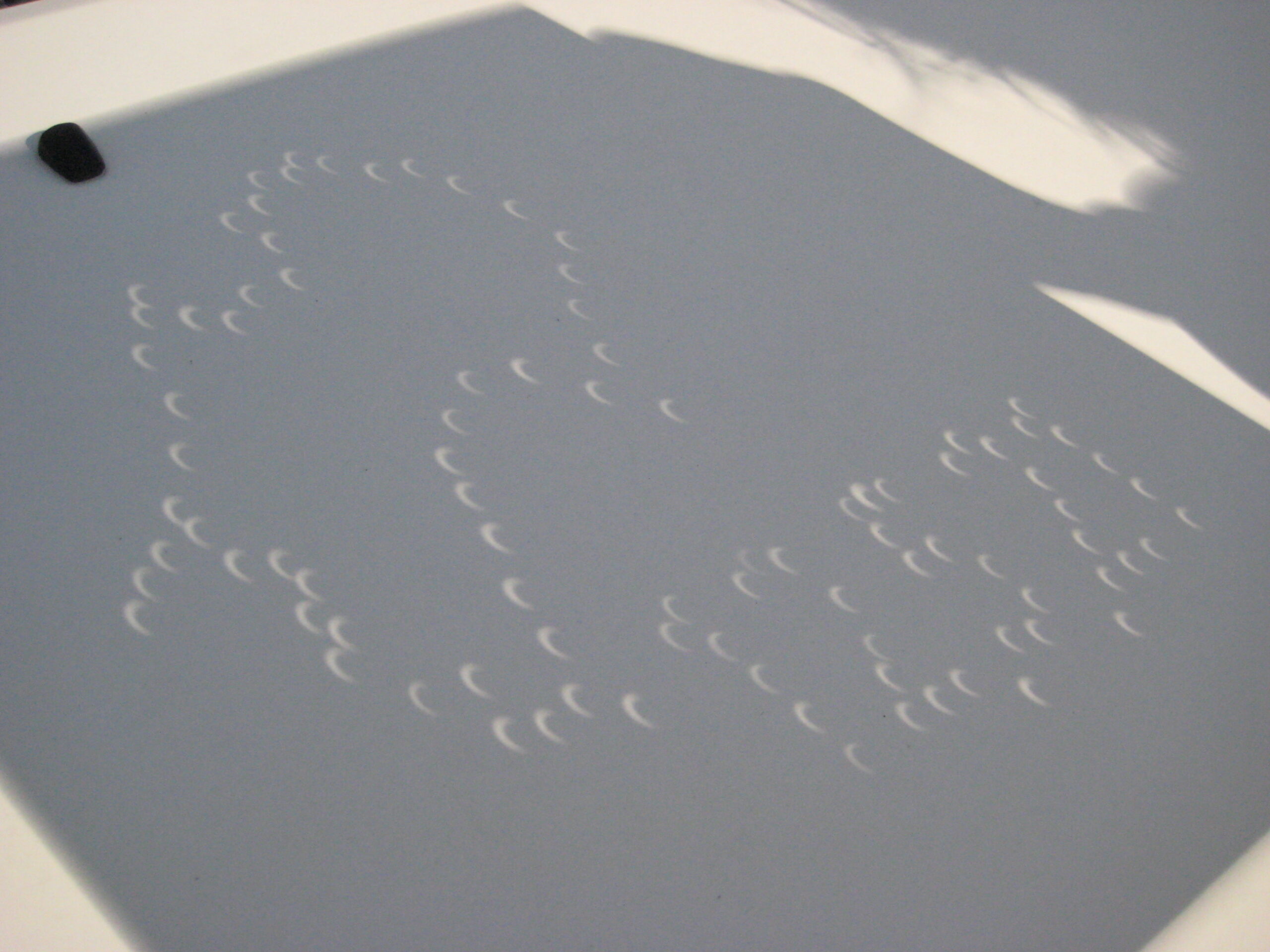

▲2012年5月21日 ピンホール観測法

千葉県浦安市

2012年5月21日 7時48分 撮影

▲2012年5月21日 金環日食の経過

高知県室戸市

2012年5月21日 7時24分 撮影

▲2012年5月21日 金環日食の経過

高知県室戸市

2012年5月21日 7時26分 撮影

▲2012年5月21日 金環日食の経過

高知県室戸市

2012年5月21日 7時28分 撮影

▲2012年5月21日 金環日食の経過

高知県室戸市

2012年5月21日 7時41分 撮影

▲2012年5月21日 金環日食の経過

高知県室戸市

2012年5月21日 撮影

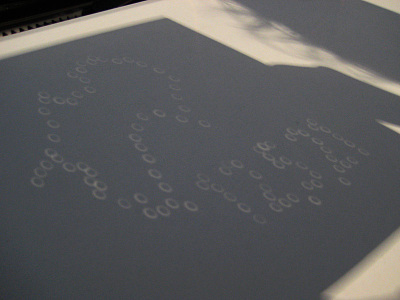

▲2012年5月21日 ピンホール観測法

高知県室戸市

2012年5月21日 7時19分 撮影

▲2012年5月21日 ピンホール観測法

高知県室戸市

2012年5月21日 7時19分 撮影

▲2012年5月21日 ピンホール観測法

高知県室戸市

2012年5月21日 7時27分 撮影

▲2010年1月15日 部分日食(日没帯食)

2010年1月15日 17時05分 撮影

▲2010年1月15日 部分日食(日没帯食)

2010年1月15日 17時10分 撮影

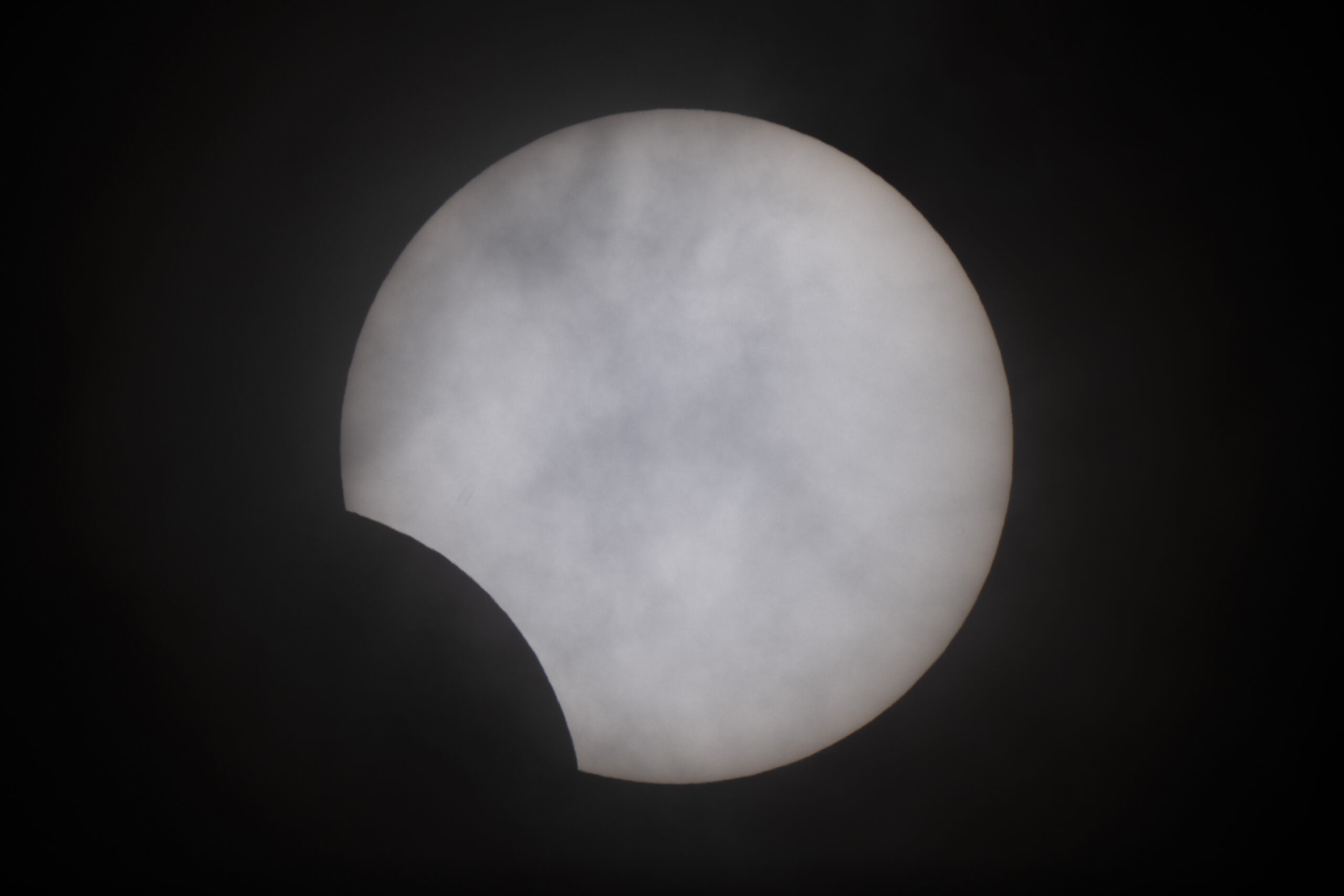

▲2009年7月22日 部分日食

2009年7月22日 10時11分 撮影

▲2009年7月22日 部分日食

2009年7月22日 11時02分 撮影

月

| Moon

月

▲満月

2022年11月8日 撮影

▲月齢0.1

2017年11月19日 撮影

▲月齢0.8

2017年11月19日 撮影

▲月齢1.0

2015年3月21日 撮影

▲月齢1.4

2015年2月20日 撮影

▲月齢2.4 地球照

2013年5月12日 撮影

▲月齢2.7 地球照

2014年5月31日 撮影

▲月齢3.1 HDR処理

2024年3月13日 撮影

▲月齢3.2

2017年12月21日 撮影

▲月齢3.0

2024年3月13日 撮影

▲月齢3.3

2016年1月13日 撮影

▲月齢4.8

2013年6月13日 撮影

▲月齢5.5

2013年12月8日 撮影

▲月齢6.1

2024年3月16

日 撮影

▲月齢7.1

2013年7月15日 撮影

▲月齢7.4

2017年2月4日 撮影

▲月齢7.6

2017年10月27日 撮影

▲月齢7.8

2018年11月15日 撮影

▲月齢8.7

2014年4月8日 撮影

▲月齢9.7

2014年6月7日 撮影

▲月齢10.9

2015年1月31日 撮影

▲月齢12.5

2014年2月12日 撮影

▲月齢7.4

2013年12月10日 撮影

▲月齢7.4

2015年10月20日 撮影

▲月齢3.4 月の日周運動

2013年12月6日 撮影

▲月齢10.0 航空機の通過

2015年3月30日 撮影

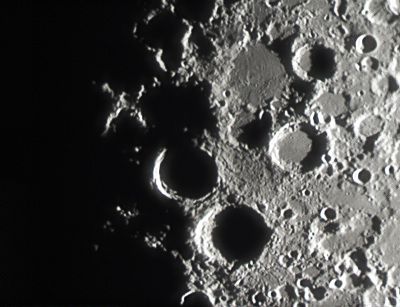

▲ヒッパルコス クレータ周辺

2013年7月15日 撮影

▲プトレマイオス クレータ付近

2015年3月28日 撮影

▲アリストテレス クレータ付近

2016年1月16日 撮影

▲月面X

2017年5月3日 撮影

▲月面X

2013年7月15日 撮影

▲月面X

2017年10月27日 撮影

太陽

| Sun

太陽

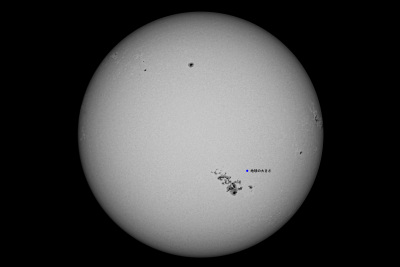

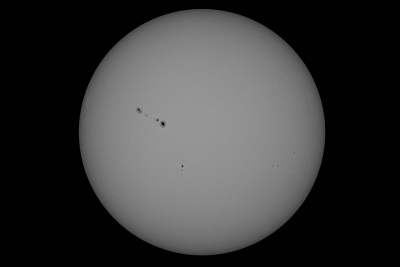

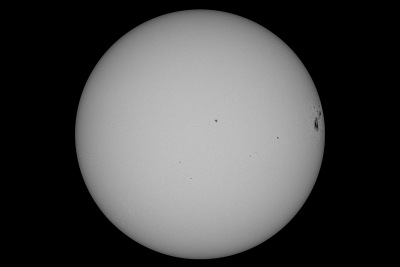

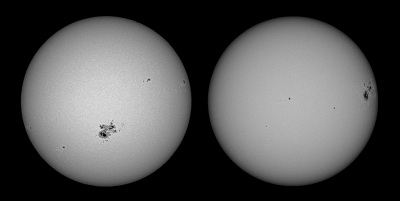

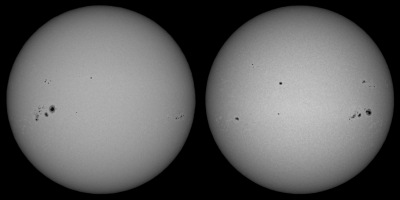

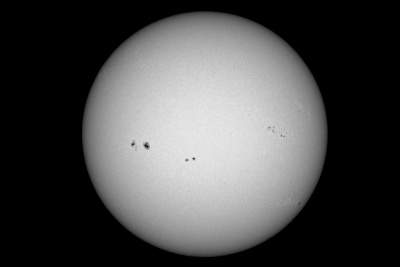

▲太陽黒点(地球の大きさ入り)

2024年5月9日 撮影

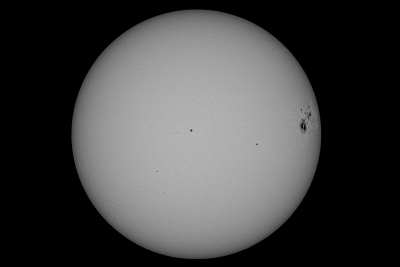

▲太陽黒点

2024年5月9日 撮影

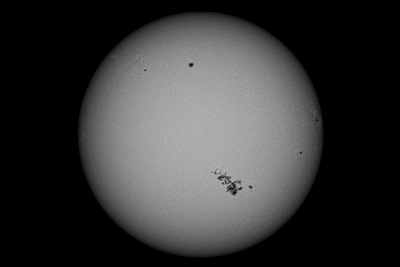

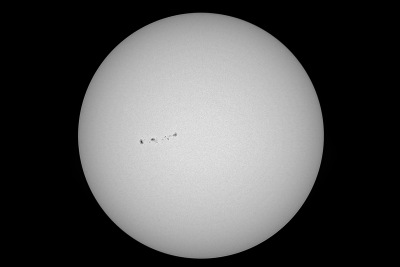

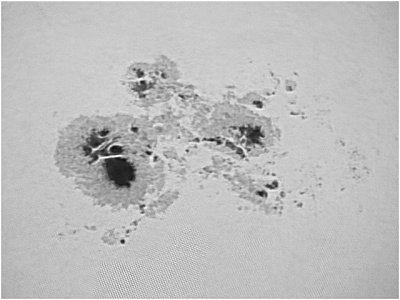

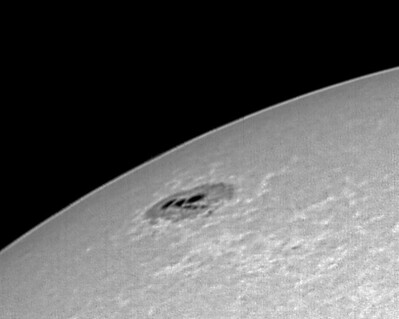

▲太陽黒点

2017年9月8日 撮影

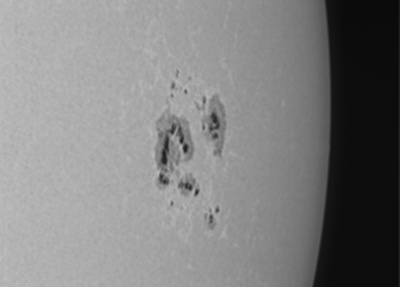

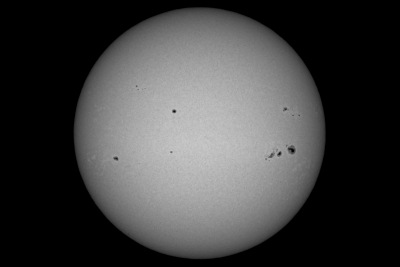

▲太陽黒点

2017年9月8日 撮影

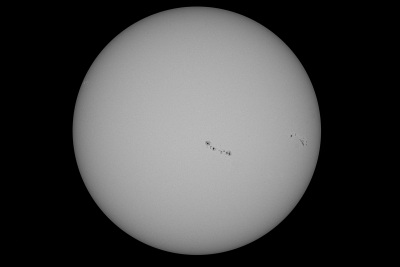

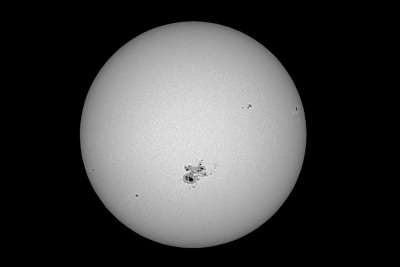

▲太陽黒点

2017年9月3日 撮影

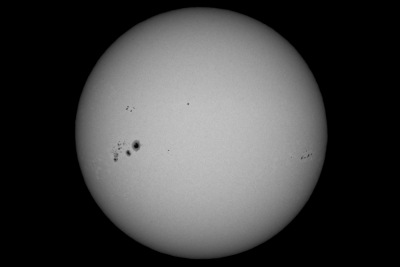

▲太陽黒点

2017年8月19日 撮影

▲太陽黒点

2017年4月2日 撮影

▲太陽黒点

2017年4月2日 撮影

▲グリーンフラッシュ

2015年2月20日 撮影

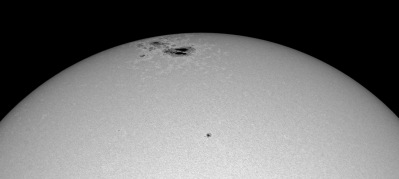

▲太陽黒点

2014年10月29日 撮影

▲太陽黒点

2014年10月29日 撮影

▲太陽黒点

2014年10月28日 撮影

▲日没時の肉眼黒点

2014年10月24日 撮影

▲太陽黒点

2014年10月24日 撮影

▲太陽黒点

2014年10月23日 撮影

▲5日間の太陽黒点の変化

2014年10月23日,28日, 撮影

▲太陽黒点

2014年10月19日 撮影

▲太陽黒点

2014年2月4日 撮影

▲太陽黒点

2014年1月11日 撮影

▲太陽黒点

2014年1月5日 撮影

▲6日間の太陽黒点の変化

2014年1月5日,11日, 撮影

▲日没時の肉眼黒点

2013年5月5日 撮影

▲太陽黒点

2013年5月3日 撮影

▲太陽望遠鏡 観察風景

恒星・二重星

| Fixed star・Double star

恒星・二重星

▲ミザール・アルコル

二重星

おおぐま座

ミザール 86光年 2.3等級

アルコル 82光年 4.0等級

2025年5月2日 撮影

北斗七星を作る星のひとつで、肉眼でも星の分離がわかるため、昔は目の検査に使われたと伝えられています。

▲アルビレオ

二重星

はくちょう座

β1 360光年 3.1等級

β2 400光年 5.2等級

2025年4月21日 撮影

はくちょう座のくちばしにあたる星で、色の対比が最も美しい二重星のひとつとされています。

▲カシオペヤ座デルタ星

100光年の距離の星

カシオペヤ座

100光年 2.7等級

2023年11月9日 撮影

太陽系から100光年かなたで輝く星。つまり、100年前に発せられた光をわれわれは見ていることになります。

▲1年間のバーナード星の移動

へびつかい座

高速移動星 6光年 9.5等級

2024年/2025年

太陽系から近距離に位置しており、バーナードが発見した固有運動(天球上の見かけの動き)が最も大きな星です。1年で10.29秒角(月の視直径の180分の1)も位置を変えます。

春の星雲・星団

| Deep-sky objects in spring

春の星雲・星団

▲しし座のトリオ銀河

M65,M66,NGC3628

しし座

系外銀河 3500万光年 9等級

2015年12月29日 撮影

しし座の後ろ足のあたり。3つの銀河が群れていて「トリオ銀河」と呼ばれています。左下がM65、左上がM66、右がNGC3628という番号が付けられています。

▲ボーデの銀河

M81

おおぐま座

系外銀河 1200万光年 7.0等級

2025年4月21日 撮影

18世紀に発見した天文学者にちなんでボーデの銀河と呼ばれています。見かけの大きさが3番目に大きい、春を代表する銀河とされています。

▲葉巻銀河

M82

おおぐま座

系外銀河 1200万光年 8.4等級

2025年5月2日 撮影

M81のすぐ隣に位置する銀河で、互いの重力的な作用が刺激となって、新しい星が急激に生成されています。中心から吹き出す、激しいガスの流れが特徴的です。

▲M81銀河とM82銀河

おおぐま座

系外銀河 1200万光年

2025年4月26日 撮影

M81とM82は2つの銀河がすぐ隣に並んで位置している春の名所のひとつです。2つの銀河は15万光年しか離れておらず、重力的な作用による変形が見られます。

▲回転花火銀河

M101

おおぐま座

系外銀河 2180万光年 7.9等級

2025年5月27日 撮影

M81のすぐ隣に位置する銀河で、互いの重力的な作用が刺激となって、新しい星が急激に生成されています。中心から吹き出す、激しいガスの流れが特徴的です。

▲子持ち銀河

M51

りょうけん座

系外銀河 2300万光年 8.4等級

2025年4月4日 撮影

M81のすぐ隣に位置する銀河で、互いの重力的な作用が刺激となって、新しい星が急激に生成されています。中心から吹き出す、激しいガスの流れが特徴的です。

▲ひまわり銀河

M63

りょうけん座

系外銀河 2670万光年 8.6等級

2025年4月4日 撮影

M81のすぐ隣に位置する銀河で、互いの重力的な作用が刺激となって、新しい星が急激に生成されています。中心から吹き出す、激しいガスの流れが特徴的です。

▲マルカリアンの鎖

おとめ座銀河団の一部

おとめ座

系外銀河 5000~6000万光年

2016年1月14日 撮影

銀河は均等に散らばっているわけではなく、所々で密集しています。おとめ座のこの領域を撮影すると、一度にたくさんの銀河とらえることができます。銀河団の一部の銀河が、鎖のように連なって見える光景です。

▲マルカリアンの鎖(天体名あり)

おとめ座銀河団の一部

おとめ座

系外銀河 5000~6000万光年

2016年1月14日 撮影

銀河は均等に散らばっているわけではなく、所々で密集しています。おとめ座のこの領域を撮影すると、一度にたくさんの銀河とらえることができます。銀河団の一部の銀河が、鎖のように連なって見える光景です。

▲ニードル銀河

NGC4565

かみのけ座

系外銀河 5000万光年 10.4等級

2025年4月21日 撮影

星の大集団である銀河を真横から見ると平べったい形をしています。この銀河はエッジオンと呼ばれる真横の銀河の典型です。針のように細く見えることからニードル銀河と呼ばれています。

▲M88

かみのけ座

系外銀河 6000万光年 9.6等級

2025年4月30日 撮影

おとめ座銀河団を構成する銀河のひとつです。暗く、見かけの大きさも小ぶりなため、長年、地味な銀河と片付けられてきましたが、撮影技術の発達で銀河の微細な構造をとらえられるようになった現代では、その美しい渦巻き構造が再評価されています。

▲ソンブレロ銀河

M104

おとめ座

系外銀河 5000万光年 8.0等級

2025年5月2日 撮影

メキシコ人がかぶるつばの広い帽子「ソンブレロ」に形が似ているところからこの愛称で呼ばれています。普通の銀河は違うその姿は、複雑な進化の歴史があるためと考えられ、銀河の研究対象として興味深い存在となっています。

▲オメガ星団

NGC5139

ケンタウルス座

球状星団 17000光年 5.3等級

2025年4月21日 撮影

肉眼でも確認できる球状星団。星座を結ぶ星にはギリシャ文字の名が与えらますが、この星団は肉眼でも確認できたため、ω(オメガ)の名が与えられました。1000万個の星が球状に密集した姿をしています。

夏の星雲・星団

| Deep-sky objects in summer

夏の星雲・星団

▲ヘルクレス座の球状星団

M13

ヘルクレス座

球状星団 25100光年 5.8等級

2024年9月5日 撮影

北天で最も大きく見える球状星団。数十万個の星がボール状に密集しています。球状星団は天の川銀河を取り巻くように分布していて、銀河の進化をひもとく上で、貴重な研究対象となっています。

▲北アメリカ星雲/ペリカン星雲

NGC 7000 など

はくちょう座

散光星雲 2200光年

デュアルバンドフィルター使用

2024年8月9日 撮影

北アメリカ大陸(左)とペリカン(右)の姿に例えられています。肉眼ではほとんど見えませんが、天体用カメラにはよく写ります。

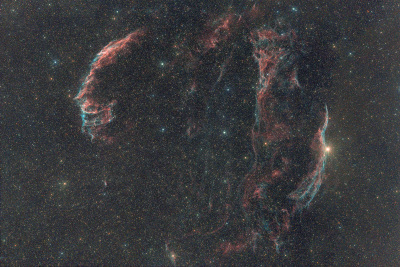

▲網状星雲

NGC 6992~6995, 6960

はくちょう座

超新星残骸 1500光年

デュアルバンドフィルター使用

2020年5月22日 撮影

数万年前に爆発した超新星のガスが毎秒100キロで広がりつつある姿です。満月6個分の広がりを持っている大きな星雲群です。

▲チューリップ星雲

Sh2-101 / Cyg X-1

はくちょう座

散光星雲/ブラックホールX線源 8000光年

デュアルバンドフィルター使用

2024年9月6日 撮影

チューリップ形の星雲に近いX-1は強いX線を放っていて、ブラックホールとの関連が確認された最初の天体です。

▲はくちょう座サドル付近

IC 1318 など

はくちょう座

散光星雲 2300光年

デュアルバンドフィルター使用

2024年5月15日 撮影

天の川銀河には星だけでなく、水素ガスの集まりもたくさん含まれていて、はくちょう座周辺には、こうしたガスが赤い光を放つ領域が広く分布しています。

▲クレセント星雲

NGC 6888

はくちょう座

散光星雲 5000光年 7.4等級

デュアルバンドフィルター使用

2024年8月8日 撮影

クレセント(三日月)に例えられる星雲。ウォルフ・ライエ星という激しく輝く星からの高速の粒子風と周囲のガスが衝突して、半球状に光っています。

▲こぎつね座の散光星雲

Sh2-86, NGC 6823

こぎつね座

散光星雲 6000光年

デュアルバンドフィルター使用

2024年7月5日 撮影

天の川に浮かぶ散光星雲で、赤い星雲の中の小さな星の集団(散開星団)がNGC6823です。

▲あれい状星雲

M27

こぎつね座

惑星状星雲 1200光年 7.4等級

2025年7月24日 撮影

年を取った星が輝けなくなると、星のガスがゆっくり周辺に流れ出して丸いガス星雲を作ります。これを惑星状星雲といいます。眼視的な印象が「鉄あれい」の形に似ていたのでこの名がつきました。

▲リング星雲(ドーナツ星雲)

M57

こと座

惑星状星雲 2600光年 8.8等級

2025年7月28日 撮影

惑星状星雲を代表する星雲として、教科書にもよく掲載されます。見かけの大きさが小さいのでしっかり倍率を上げると、中心付近が淡く抜けたリングの形が見えてきます。

▲まゆ星雲

IC 5146

はくちょう座

反射/散光星雲 3300光年 7.5等級

2025年7月27日 撮影

赤い散光星雲が白い反射星雲に柔らかく包まれているその姿から、まゆ星雲と呼ばれます。小さな星雲ですが写真映えするため、近年急速に人気が増しています。

▲たて座の散開星団

M11

たて座

散開星団 6000光年 5.8等級

2025年7月31日 撮影

散開星団としては、距離も遠く、星数が多いのが特徴です。写真では地味な印象を受けますが、眼視で倍率を上げて観測すると、ぎゅっと星が詰まって見応えある姿をしています。

▲バーナードの銀河

NGC 6822

いて座

不規則銀河 180万光年 9.3等級

2025年7月29日 撮影

天の川銀河やアンドロメダ銀河の周辺には、50~60の小さな銀河も存在していて「局所銀河群」を構成しています。バーナードの銀河は天の川銀河の10分の1規模で渦を巻く姿になりきれていません。

▲わし星雲

M16

へび座

散光星雲 7000光年 6.4等級

デュアルバンドフィルター使用

2025年7月28日 撮影

大規模な水素ガスの星雲で、星が盛んに誕生する生産工場のような天体です。中心の散開星団もこのガスの中から誕生してきました。

▲創造の柱

M16中心付近

へび座

散光星雲 7000光年 6.4等級

デュアルバンドフィルター使用

2025年7月28日 撮影

三本の柱のような構造は、星が生み出される過程のまっただ中にある光景で、1995年にハッブル宇宙望遠鏡が「創造の柱」と発表して名所となりました。

▲オメガ星雲

M17

いて座

散光星雲 5000光年 6.0等級

デュアルバンドフィルター使用

2024年7月29日 撮影

ループ上の形状がギリシヤ文字の「Ω」に見えることからオメガ星雲と呼ばれています。電波源としても知られていて、研究対象としても興味深い星雲です。

▲バンビの横顔

M17, NGC 6589 など

いて座

スタークラウド(星の密集領域)

2024年7月29日 撮影

天の川の星は幾重にも折り重なり、いて座付近ではスタークラウド(星の雲)となっています。この子鹿のバンビは赤い星雲の首飾り(NGC 6589)でおしゃれをしていて、愛らしさを醸しています。

▲干潟星雲/三裂星雲

M8, M20

いて座

散光星雲 5200光年 6.0/9.0等級

2025年7月2日 撮影

天の川の中で星も多く賑やかで、星雲の色彩も豊かな、夏の季節で随一の星の名所として人気があります。下の大きな星雲がM8、上の小さな星雲がM20です。

▲干潟星雲中心部

M8

いて座

散光星雲 5200光年 6.0等級

2025年7月25日 撮影

珊瑚礁の水深の浅い水域を表す、英語のラグーン(干潟)からその名が来ています。巨大な水素ガスの星雲で、幾重に広がる黒い筋はガスが濃く集まっている星が誕生する現場です。

▲三裂星雲

M20

いて座

散光星雲 5200光年 9.0等級

2024年8月12日 撮影

光を放つ散光星雲の手前に、光を放たない暗黒星雲が重なって、星雲が3つに裂けた姿を浮かび上がらせています。パンジー星雲と呼ばれることもあります。

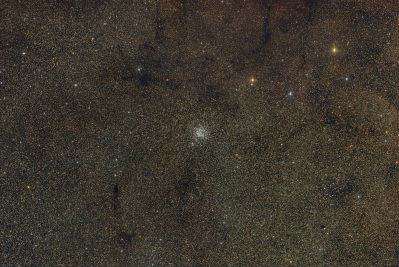

▲いて座の球状星団

M22

いて座

球状星団 1万光年 6.2等級

2024年9月1日 撮影

7万個の星の大集団で、歴史的に最初に発見された球状星団です。明るく、見かけの大きさもあるので、ヘルクレス座のM13に負けず劣らず、球状星団の代表格となっています。

▲さそり座のカラフルタウン

アンタレス付近

さそり座

散光星雲/反射星雲/暗黒星雲

2025年7月23日 撮影

さそり座の1等星・アンタレス(左下のオレンジの星)周辺は、肉眼で見てもほとんど分かりませんが、写真では複雑なガスの流れや、オレンジや青の星の光が織りなす色彩豊かな光景が浮かび上がってきます。

▲さそり座の散開星団

M7

さそり座

散開星団 800光年 3.3等級

2025年7月23日 撮影

比較的明るめで肉眼でも見つけられます。さそり座の尻尾の毒針の星のそばに位置するため、初心者が双眼鏡や望遠鏡で天体を導入するトレーニングとしても最適です。双眼鏡では「X」の形の星の並びが印象的です。

秋の星雲・星団

| Deep-sky objects in autumn

秋の星雲・星団

▲ペガスス座の球状星団

M15

ペガスス座

球状星団 33600光年 6.2等級

2024年8月12日 撮影

ペガスス座の鼻先の星の隣に位置しているため、初心者でも見つけやすい球状星団です。中央の星の密集度が高さが特徴的です。

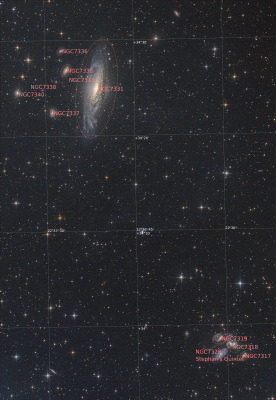

▲NGC7331とステファンの五つ子

NGC 7331, 7317~7320

ペガスス座

系外銀河 4000万光年/3億光年 10~16等級

2024年8月11日 撮影

ペガスス座の銀河が集中しているエリアです。見事な渦巻き構造はNGC7331、右下隅にはステファンの五つ子銀河という遠方の銀河群が写っています。

▲NGC7331とステファンの五つ子(天体名あり)

NGC 7331, 7317~7320

ペガスス座

系外銀河 4000万光年/3億光年 10~16等級

2024年8月11日 撮影

見事な渦巻き構造はNGC7331、右下隅にはステファンの五つ子銀河という遠方の銀河群が写っています。

▲みずがめ座の球状星団

M2

みずがめ座

球状星団 37500光年 6.3等級

2024年9月5日 撮影

M13(ヘルクレス座)とM22(いて座)と並んで明るく観測しやすい球状星団です。M15(ペガスス座)と同じく、中央の星の密集度の高さが特徴的です。

▲らせん星雲

NGC 7293

みずがめ座

惑星状星雲 700光年 13.5等級

デュアルバンドフィルター使用

2025年7月26日 撮影

輝けなくなった老齢の星が、自身のガスをゆっくり周辺に放出して死んでいった後に、こうした丸い星雲が形作られます。二重らせん構造に見えるため、この名が付きました。

▲ちょうこくしつ座の渦巻き銀河

NGC 253

ちょうこくしつ座

系外銀河 1000万光年 8.0等級

2024年9月8日 撮影

ちょうこくしつ座は18世紀に新設された南天星座のひとつで、この銀河も日本では南30度の高さにまでしかのぼってきません。星が大量に産み出されている活動的な銀河(スターバースト銀河)で、電波源としても知られています。

▲うお座の渦巻き銀河

M74

うお座

系外銀河 3500万光年 9.5等級

2024年9月11日 撮影

メシエ天体の中では最も暗く、探しにくい対象です。フェイスオンという銀河を真上から見下ろす構図のおかげで、全体の構造がよく分かります。対称性が高い渦巻き構造が美しい銀河です。

▲くじら座の渦巻き銀河

M77/NGC 1055

くじら座

系外銀河 6000万光年 8.9等級

2024年9月11日 撮影

フェイスオン(正面)銀河のM77(左下)とエッジオン(側面)銀河のNGC1055が並んで見える面白い領域です。活動的な銀河で大量のX線や電波を放っており、中心の大質量ブラックホール活動を調べる上で貴重な研究対象です。

▲アンドロメダ銀河

M31

アンドロメダ座

系外銀河 250万光年 4.3等級

2024年8月13日 撮影

天の川銀河のお隣にあたる、天の川銀河よりひとまわり大きな銀河です。天の川が見えるような夜空の暗い場所では、肉眼でも楕円の姿を確認することができます。

▲アンドロメダ銀河の腕構造

M31

アンドロメダ座

系外銀河 250万光年 4.3等級

2024年8月13日 撮影

銀河には星だけでなく、水素ガスの集まりもたくさん存在していて、発光しているものは赤い散光星雲を、発光していないものは黒い暗黒星雲となっています。腕の箇所には、こうしたガス天体が集中していることが分かります。

▲ハッブルの変光星

M31

アンドロメダ座

系外銀河 250万光年 4.3等級

2024年9月4日 撮影

100年前、アンドロメダ銀河が天の川銀河の中にある天体か、外にある天体かという論争がありました。ハッブルは距離を知ることができるセファイドという変光星を見つけ出し、天の川銀河の外の天体であると結論づけました。

▲さんかく座の渦巻き銀河

M33

さんかく座

系外銀河 300万光年 5.7等級

2025年8月31日 撮影

アンドロメダ銀河に次いで天の川銀河に近い銀河。腕の構造は淡いながら星を大量に産み出す高い活動性が認められ、星の生産工場となる赤い大規模な星雲が銀河各所に点在する様子が見て取れます。

▲アンドロメダ座の渦巻き銀河

NGC 891

アンドロメダ座

系外銀河 3000万光年 10.8等級

2025年9月5日 撮影

アンドロメダ銀河、さんかく座銀河の陰に隠れて存在感の薄さはあるのですが、エッジオン(側面)構造が美しい銀河です。周囲の星密度も高く見栄えのよい写真となるため、隠れた秋の名所となっています。

▲ペルセウス座の二重星団

h(エイチ)・χ(カイ)

ペルセウス座

散開星団 7500光年 3.7等級

2024年7月17日 撮影

2つの星団が並ぶ姿が「二重」と表現されています。天の川の中に2つの雲状の天体が並んでいるように見えます。星座を結ぶ星にはギリシヤ文字が与えられますが、この2つの星団にもh(エイチ)とχ(カイ)の名が与えられました。

▲カリフォルニア星雲

NGC 1499

ペルセウス座

散光星雲 1000光年

デュアルバンドフィルター使用

2024年11月4日 撮影

アメリカのカリフォルニア州の形に見えることからこの名が与えられました。こうした散光星雲の赤い光の波長は、肉眼では感じられませんが、感受性がある天体用カメラでは、星雲の広がりが大きい分、存在感がある対象です。

▲ハート星雲

IC 1805

カシオペヤ座

散光星雲 7500光年

デュアルバンドフィルター使用

2024年9月10日 撮影

天の川に浮かぶ散光星雲でハート型のかわいい形が特徴的です。散光星雲が発する赤い光は肉眼ではほとんど見えませんが、天体用のデジタルカメラには感受性があり、長い時間露出をすることで浮かび上がらせることができます。

▲ハート星雲中心部

IC 1805

カシオペヤ座

散光星雲 7500光年

デュアルバンドフィルター使用

2024年9月6日 撮影

ハート星雲の中心部はガスが濃く集まった場所が折り重なった構造をしていて、複雑な光景になっています。ガスが濃くなっている黒い箇所からは星が生まれてきます。画像右側の星団もこのようにして生まれてきました。

▲バブル星雲

NGC 7635

カシオペヤ座

散光星雲 11000光年 10等級

デュアルバンドフィルター使用

2024年7月28日 撮影

中心付近で激しく輝く高温星から四方八方に流れ出す高速の粒子風が、周囲のガスと衝突して泡状に丸く光る星雲を作り出しています。

▲ケフェウス座の散光星雲

IC 1396

ケフェウス座

散光星雲 2400光年

2025年7月24日 撮影

肉眼では見えませんが、写真ではカラフルな姿が浮かび上がります。大きな散光星雲で、その直径は満月6個分にも及びます。右上の濃いオレンジの星は「ガーネット・スター」と呼ばれ、強い赤みが美しい星として知られています。

▲アイリス星雲と分子雲の広がり

NGC 7023

ケフェウス座

反射星雲 1300光年 6.8等級

2025年7月30日 撮影

ケフェウス座は天の川の中に位置していて、この領域には分子雲という淡いガス雲が広がっています。7等級の星の光が周辺ガスを照らしている領域をアイリスの青い花にたとえて、この名で呼ばれています。

冬の星雲・星団

| Deep-sky objects in winter

冬の星雲・星団

▲オリオン星雲

M42

オリオン座

散光星雲 1300光年 4.0等級

2015年10月15日 撮影

肉眼でも確認できる最もよく知られた散光星雲。巨大な水素ガスの集まりで、こうしたガスを原料として星が生まれてこようとしている場所がたくさん見つかっています。

▲オリオン星雲

M42

オリオン座

散光星雲 1300光年 4.0等級

2015年10月15日 撮影

肉眼でも確認できる最もよく知られた散光星雲。巨大な水素ガスの集まりで、こうしたガスを原料として星が生まれてこようとしている場所がたくさん見つかっています。

▲オリオン星雲

M42

オリオン座

散光星雲 1300光年 4.0等級

2015年10月15日 撮影

肉眼でも確認できる最もよく知られた散光星雲。巨大な水素ガスの集まりで、こうしたガスを原料として星が生まれてこようとしている場所がたくさん見つかっています。

▲オリオン星雲(拡大)

M42

オリオン座

散光星雲 1300光年 4.0等級

2017年9月22日 撮影

水素ガスは星の紫外線などの放射を受けて、ほんのり赤い光を放つ性質をもっています。オリオン星雲は、中心で生まれたトラペジウムという巨大星団からの放射で輝いています。

▲オリオン星雲

M42

オリオン座

散光星雲 1300光年 4.0等級

デュアルバンドフィルター使用

2024年12月30日 撮影

天体用カメラと特殊なフィルターを使って、ガス星雲を強調できるように撮影しています。星とガスは立体的に折り重なっていて、星はガスの隙間から顔をのぞかせています。

▲オリオン星雲(ハイコントラスト)

M42

オリオン座

散光星雲 1300光年 4.0等級

デュアルバンドフィルター使用

2024年12月30日 撮影

天体用カメラと特殊なフィルターを使って、ガス星雲を強調できるように撮影しています。星とガスは立体的に折り重なっていて、星はガスの隙間から顔をのぞかせています。

▲三つ星からオリオン星雲領域

オリオン座

散光星雲

デュアルバンドフィルター使用

2024年12月6日 撮影

水素ガスが放つ赤い光に感受性を持つ天体用カメラでオリオン星雲の周辺を撮影すると、もくもくと雲のように星間ガスが広がる光景が浮かび上がってきます。

▲馬頭星雲

IC 434

オリオン座

暗黒星雲/散光星雲 1500光年

2025年1月3日 撮影

光っている散光星雲に対して、光っていない星雲は暗黒星雲と呼ばれます。散光星雲の手前に暗黒星雲が重なって、突き出たシルエットのように見えている場所が「馬の首」のように見えるところからこの名が与えられています。

▲ウルトラマンの故郷の星雲

M78

オリオン座

反射星雲 1600光年 8.3等級

2026年1月8日 撮影

「光の国」というウルトラマンの故郷の星があると設定された天体です。本来はおとめ座の巨大銀河M87であったのが、脚本の誤記でM78になってしまったそうです。内部の星にガスが照らされた少し地味な印象の星雲です。

▲モンキー星雲

NGC 2174, 2175

オリオン座

散光星雲 6400光年 6.8等級

デュアルバンドフィルター使用

2025年1月4日 撮影

肉眼では見えない散光星雲。その姿がサルの横顔に見えるところからこの名が与えられました。内部のNGC 2175という散開星団からの光の刺激でガス星雲が赤く輝いています。

▲プレアデス星団

M45

おうし座

散開星団 450光年

2023年1月20日 撮影

羽子板のような形をした肉眼でもよく見える散開星団です。日本では「すばる」という名でも親しまれてきました。特に明るい7つの星がギリシャ神話の中でプレアデス7姉妹と重ねられこう呼ばれています。

▲かに星雲

M1

おうし座

超新星残骸 6500光年 8.4等級

2024年9月12日 撮影

1054年平安時代に出現した超新星の名残で、「明月記」にも昼間でも見えたと記録されています。大質量星が死の瞬間に星全体が吹き飛ぶ大爆発を起こし、1000年かかって星のガスがここまで広がってきています。

▲かにパルサー

Crab pulsar

おうし座

中性子星 6500光年 16.5等級

2024年9月12日 撮影

超新星爆発の名残、かに星雲の中心には、星の死後に残された「中性子星」という小さく超高密度な天体が見つかっています。自転速度0.0338秒の規則正しい周期でパルス放射が観測されるため、パルサーと呼ばれます。

▲勾玉星雲

IC 405, 410

ぎょしゃ座

散光星雲 1500光年

デュアルバンドフィルター使用

2024年12月2日 撮影

古代の装飾品の勾玉(まがたま)のような形をしたIC405(右)とIC410(左)の2つの星雲が並んでいます。勾玉の穴にあたる場所で輝く星は「ぎゃしゃ座AE星」という高速移動星で海外ではランナウェイスターと呼ばれます。

▲ばら星雲

NGC 2237~2239, 2244, 2246

いっかくじゅう座

散光星雲 5500光年

デュアルバンドフィルター使用

2024年11月4日 撮影

バラの花に例えられる美しい形の星雲です。中心で生まれた高温星の星団(NGC2244)が大量の放射線と粒子風を放ち、周辺ガスを押し広げることで、中央が黒く抜けたきれいな花模様が作られています。

▲クリスマスツリー星団

NGC 2264

いっかくじゅう座

散開星団/散光星雲 2400光年

デュアルバンドフィルター使用

2026年1月9日 撮影

100個ほどの青い星団の周辺に細長い三角型の赤い星雲が広がっています。クリスマスツリーに星の飾りをちりばめたように見えるところから、クリスマスツリー星団と呼ばれています。

▲かもめ星雲

IC 2177

いっかくじゅう座

散光星雲 3800光年

デュアルバンドフィルター使用

2024年12月2日 撮影

わし星雲と呼ばれもしますが、いて座のM16も同じ名で重なってしまうので、最近は「かもめ星雲」の言い方が主流となっています。広がりを持った星雲で、肉眼では見えませんが、天体用カメラにはよく写ります。

▲ミルクポット星雲

Sh2-308

おおいぬ座

散光星雲 1900光年

デュアルバンドフィルター使用

2025年1月1日 撮影

コーヒーミルクを入れるミルクポットに例えられていますが、90度回転してドルフィンヘッド(イルカの頭)とも例えられています。激しく輝く星からの粒子風が周辺ガスと衝突して、球形の星雲を作っています。