スタッフブログ

親子科学教室「めざせ!科学研究の達人」

7月13日(日)に親子科学教室「めざせ!科学研究の達人」が開かれました。

『 夏休みに科学研究をしてみたい 』小学生の子どもたちが親子で参加しました。これから長い夏休みを迎える子どもたちにとって、せっかくの長い休みを有意義に過ごすために、科学研究をするにあたってのノウハウを学びました。子どもたちには、研究を分かりやすく伝えるために、①テーマを決める ②調べる ③まとめる ④発表する の簡単4ステップで紹介しました。最後は、人に伝えてこその研究です。がんばった成果を誰にでも分かりやすくまとめることも大切ですね。

講座の始めは、「自由研究」ってどんなことをするの(´×ω×`)? 「科学研究」ってどうすればいいの(꒪ȏ꒪)エッ? といった、子どもや保護者の疑問に答える形で、研究の大まかな流れのお話でした。 ★「科学的」とは?「実証性」「再現性」「客観性」があること。 ★「科学研究の流れ」は? ①テーマの決定(何を研究するか)②動機(なぜ、そのテーマを選んだか)③目的(何をはっきりさせるか)④内容(実際の観察・実験:計画、方法、材料、予想、結果など)⑤考察(見つけたこと・分かることの整理)⑥感想(思ったこと、考えたことや新たな疑問や反省)など、 というように、科学研究について大切なポイントを家の人と確認しました。

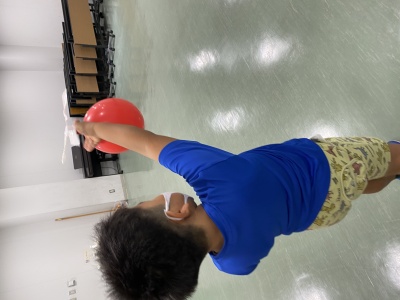

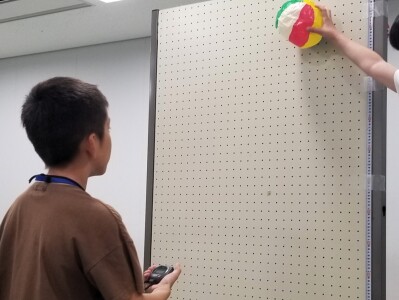

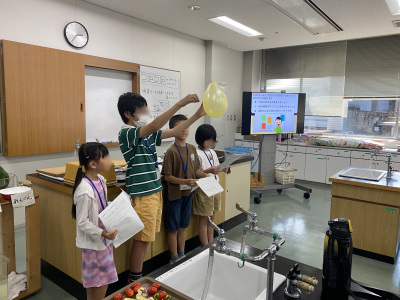

いよいよ研究スタートです。子どもたちは、3グループに分かれて、それぞれ別のテーマでミニ科学研究に実際にチャレンジしました。ここでは詳細は割愛しますが、「コロコロ」「プカプカ」「フワフワ」の3つのひみつにチャレンジしました。

約40分間という短い研究時間だったので、満足な調査はできなかったかもしれませんが、どのグループも高学年を中心に意見交換をしながら実験方法を考えたり、役割分担をして楽しそうに実験したりしました。「どうしてこうなるの(꒪ω꒪υ)?」「予想ちがうな!~( ´·︵·` )~ 」など意見しながら、さらに「本当はこうじゃない?!(° ꈊ °)✧キラーン 」など、研究テーマに沿って追究していく姿が見られました。

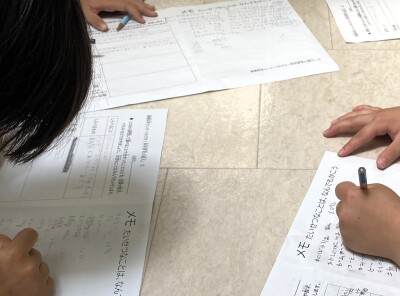

後半は、各グループの研究発表に向けた原稿作りや発表練習をしました。研究内容をまとめたり、発表の準備をする作業は、どこのグループも苦労していました。 自分たちで発表原稿をつくることは、なかなか経験のない作業かもしれません。でも、どの子も実験結果を自分なりにまとめようと一生懸命に考察し、原稿を書く姿は、『小さな科学者』といった様子で頼もしく感じました。

最後に、どのグループも、他の研究チームや保護者のみなさんの前で自分たちの研究の成果を発表し合う「研究発表会」を行いました。自分たちがどう考え、どのように実験を行ったか、実際に行った実験・観察の様子を道具を使って具体的に見せたり、考えを説明したりしながら協力して発表することができました。低学年の人も少し難しいところは、高学年の人たちに助けてもらいながら、堂々と発表できました。聞いていた家の人たちも驚いたのではないでしょうか。

一般的に自由研究や科学研究は難しいもの、大変なものと思いがちですが、ちょっと見方を変えて、どんなことでも気軽に取り組めるものなんだということを感じてもらえるとうれしいなあと思いました。身近な生活の中で不思議や疑問に思うことを、長い休みを利用してふだんでは調べられないことを自分の興味や関心のあるものや事柄を図書館へ行って詳しく調べたり、長い時間を使ってじっくり実験や観察をしたりする。それをみんなに伝えるために文章や図表にまとめる。そういったふだんの生活ではなかなか味わえない経験をしてほしいと思いました。夏休みだからこそ、ぜひ科学研究をしてみませんか。参加してくださった子どもたちとご家族のみなさん、ありがとうございました(≧∇≦)