科学実験教室「暑さに負けるな マイナスの世界」

9月21日㈰、科学実験教室「暑さに負けるな マイナスの世界」いかにも涼しそうな今回の講座。記録的な暑さのため、今年度の講座で応募者数がトップでした✨

いろんな「温度がマイナスの物」を紹介するために、まずは身の回りの温度クイズ。①お風呂:約40℃、②室温:約28℃、③冷蔵庫:約4℃ …とだんだん温度が下がり、いよいよ今回のテーマ、「マイナスの世界」へ突入します。まずは、④水が氷になる:0℃、そして、数字の前に「-(マイナス)」が付くと、後ろの数字が大きくなるほど冷たくなります。⑤冷凍庫:約-18℃、⑥日本の最低気温:約-41℃、⑦世界一の最低気温:約-93℃、そして、⑧マイナスの限界:-273.15℃。マイナスに入ってからは、想像もできない温度ばかり。しかし、5倍以上の倍率を潜り抜けて集まった皆さんはやる気十分。同じ机の人と相談したりして、積極的に考え、正解に近づいていきました。

温度博士になったら、いよいよ「マイナス」のものを調査!まずは、一番身近な「マイナス」、氷。たくさんの氷に温度計を刺して、測ってみます。大体-7℃くらい。思ったより冷たくてみんなビックリΣ(・ω・ノ)ノ! 続いて、氷に謎の白い粉を振りかけて、再び温度を測ると… なんと約-16℃。2倍以上冷たくなりました(@o@) ちなみに、氷にかけた白い粉の正体は食塩🧂。食塩には、①氷を溶かす性質 ②周りのものを冷たくする性質 があるので、振りかけると氷を溶かし、再び温度をさげようとします。(詳しく知りたい人は、「凝固点降下」で検索してみてください🔍)

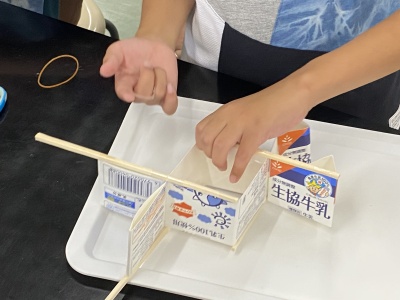

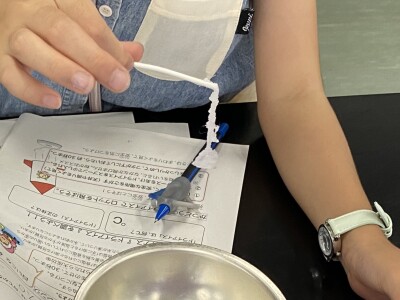

続いて、氷と食塩を使った遊び「氷釣り」。先をほぐした綿棒を水で湿らせて、食塩を少し付けます。そして、食塩水付きの綿棒を氷にのせて、30秒くらいじっと待ちます(-_-)ジ〰ッ…… そ~っと綿棒を持ち上げます。すると… 氷、釣れました!!🎣 少しも動かさずにじっと待ち続けるってけっこう難しい(>_<) それでも、何度かやっているとだんだんコツをつかんで、大きな氷が釣れた人も出てきて、会場内は歓声に包まれました✨ちなみに、先ほど紹介した「凝固点降下」によって、綿棒に付けた食塩によって氷が少し溶け、少し待つことで温度が下がってもう一度凍って、綿棒にくっつきました✐

続いては、白いガスを噴き出している、氷のような…ドライアイス。温度を測ると、約-78℃。氷よりもとても冷たい (>_<) その正体を知るためにいろいろやってみよう、①机の上でつつく → よく滑る ②金属スプーンの上に置く → 「ジリリリリ」と音が ③袋に入れて密閉 → 袋が膨らみパンパンに ④コップの水に入れる → ポコポコと泡が このような現象から考えました。ドライアイスの正体は、なんと二酸化炭素。生物が吐く息や炎が燃えた後などに多く出る空気中の気体です。その二酸化炭素を冷やして固めたものがドライアイス。とっても冷たいので、部屋の温度で簡単に溶け、二酸化炭素のガスを噴き出すため、ちょっと浮いているので、よく滑るし、ガスで震えてスプーンで音を立てました。ちなみに、周りの白いガスは二酸化炭素ではなく、周りの空気中の水蒸気がドライアイスに冷やされて水に戻った「霧のようなもの」です。周りの空気に温められて、あっという間に元の水蒸気に戻るので、消えたように見えるのですね。

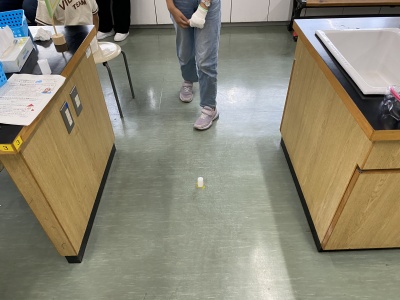

ドライアイス最後の実験は、フィルムケースにドライアイスの小さなかけらを入れて飛ばすドライアイスロケットです。「カチッ」と音がするまでしっかりと蓋をしてから、急いで床に置いて、1分くらい待つと、突然フィルムケースが飛びます。ドライアイスは、溶けて気体の二酸化炭素になるときに、大きさが約700倍に膨らみます。でも、フィルムケースに蓋がしまっているので、ケースにたまり続け、我慢できずにフタを吹き飛ばし、ケース自体が高く吹き飛びます。天井に勢いよく当たって落ちてきました。セットしたけれどなかなか飛ばないロケットに、不安も混じって会場内では歓声と悲鳴が上がっていました。

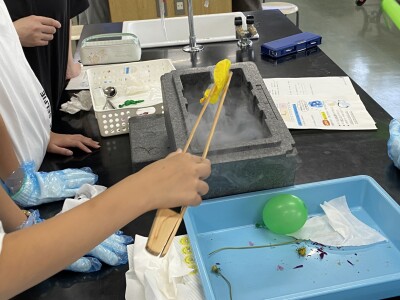

最後は、私たちが道上で目にすることができるものの中で最も冷たいもの、液体窒素。水みたいに見ますが、容器に出した途端白いガスが噴き出し、見るからに冷たそう(>_<)実際に温度を測ると、なんと-196℃。お玉に少し取って、手にかけたり床に撒いたりしたら、すぐに元の窒素ガスに戻って見えなくなりました。そんな液体窒素に ①花 ②ティッシュ ③ウェットティッシュ ④風船 ⑤スーパーボール など、いろんなものを浸してみて、どうなるか観察しました。 水分のある、花やウェットティッシュは、中の水が凍ってパリパリになり、水分のないティッシュはフワフワのまま。風船やスーパーボールなどのゴムは、凍ると伸び縮みしなくなるので、スーパーボールはカチコチに弾まなくなり、風船は中の空気が冷やされ縮み、温度が戻ると空気も再び膨らみました。

いよいよ最後の実験。とても冷たい液体窒素と、とても熱いお湯。二つの温度差を使って、雲を作りました。温かい南の海で蒸発した海水が上空で冷やされて、小さな水の粒として空を漂う、これが雲です。 実験では「3,2,1!」の掛け声とともに、お湯の入った容器に液体窒素が投入され、勢いよく雲が噴きあがると、大歓声が起こりました。その後、自分たちでチャレンジし、発生した雲に触ってみたり、においをかいでみたりと、思い思いに楽しみました。液体窒素は一気に温められて窒素ガスとなり、容器から吹き出します。その時、液体窒素で冷やされた細かい水の粒も一緒に押し出すので、雲が噴きあがるという仕組みでした。

私たちの生活の中にある「とっても冷たいもの」の秘密を探った今回の講座、まだ気になることは、ぜひお家でも試してください。でも、とても冷たいものは、扱い方次第でけがをしてしまうので、おうちの人と一緒に、安全に注意して行ってくださいね。参加された皆さんありがとうございました。惜しくも、当選しなかった皆さん、ぜひまたご応募ください(*^▽^*)ノ