スタッフブログ

科学チャレンジ教室「植物の知恵」

10月19日(日)科学チャレンジ教室「植物の知恵」が開講されました。この講座はNPO法人科学わくわくクラブさんが中心に計画された科学講座です。タイトルの通り、会場となった部屋中にたくさんの植物の実や種がところせましと並べられ、参加した子どもたちはあっと驚き、保護者も一緒にたくさんの試料を手に取って観察されました。さあ、植物にはどんな知恵があるのでしょうか。

植物が自分から考え、動くことは、動物みたいにできません。しかも、作った種を自分の根元に落とすと、同じところに仲間が増えて、土の養分や日光を奪い合って、どれも成長できません。

では、植物はどうやって種を遠くに広げて、住む場所を分けたり離したりするのでしょう。まず、前半はスライドや映像、子どもたちも楽しいクイズなどを通して植物博士に近づきました。

①おしべの花粉がめしべにつく「受粉」することで花の後に実を付けます。

②その実の中で時間をかけて、次の命「種子」がつくられます。

③実や種子が遠くに運ばれる「散布」することで、自分の住処を広げます。

植物は、この①~③を繰り返すことが、長い年月をかけて自分の仲間を広げたり増やしたりする仕組みになっています。そこには、子どもがあっと驚く知恵がいくつもありました。

知恵①:見た目や香りが目立つ花を咲かせて、鳥や昆虫などを呼び寄せて受粉をしやすくします。

知恵②:種が育つまでは、実が動物に食べられないように、渋い味、不味そうな色や香りの状態で実を大きくします。

知恵③:種が十分育つと、今度は動物たちに運んでもらうために食べてほしいので、味や見た目、香りなど美味しさをしっかりとアピールし注目を集めます(仮に食べられずとも、熟して土に落ちます)

計画的に実や種を成長させ、本当に上手に仲間を広げる工夫を続けていることが分かりました。私たちの周りの花がきれいで良い香りな理由も、フルーツがおいしい理由も、食べたら種がたくさんある理由も、全部「植物の知恵」がかくされていました。植物スゴイ!!

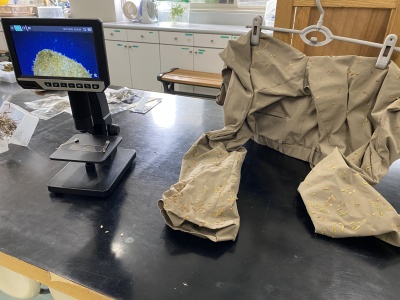

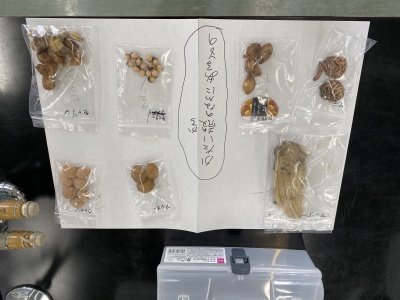

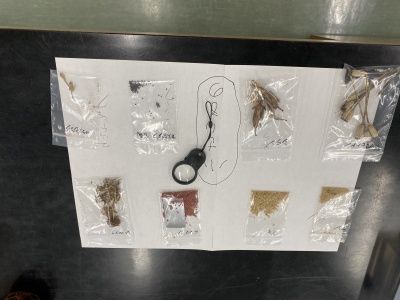

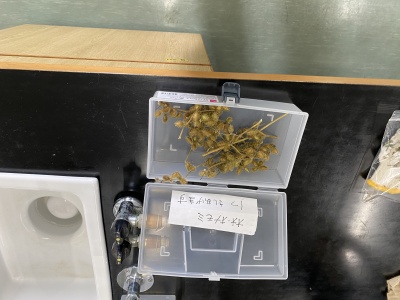

部屋を見渡すと、前半のお話や映像の中にもあった「動物に運ばれる」以外の方法で種を飛ばすいろいろな「植物の知恵」をもった種がたくさんありました。オナモミ・ヌスビトハギ・センダングサなど「ひっつきむし」とか呼ばれる服や髪についてくる種は、周りがカギのようになっていて、たくさんつくと全部取るのはなかなか大変ですよね。他にも、ホウセンカ・テッポウユリ・ゲンノショウコなど「種が弾ける」植物、タンポポ・ガガイモ・テイカカズラなど「種が風に浮く」植物、ヤシ・トチノキなど「水で運ばれる」植物もありました。

どの種も子どもたちは手に取って本物に触れ、オナモミを服に付けたり、タンポポの綿毛を吹き飛ばしたりしました。理科の醍醐味です✨彡

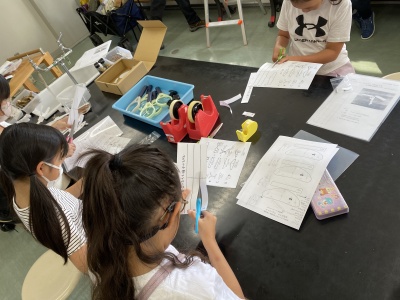

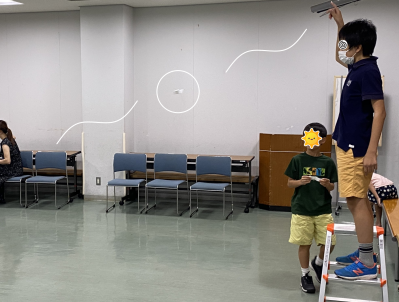

後半は、タンポポのようにフワフワ浮くだけじゃなく、いろんな羽をもった種の仕組みを使った空飛ぶタネの紙工作。・垂直にクルクル ・水平にクルクル ・グライダーのように風に乗って進む どれも風の力で長時間浮いて、できるだけ遠くに着地しようとする「植物の知恵」です。

完成したら、高い所から離したり、長い棒で上にあげたりと「人間の知恵」で、がんばってタネ飛行機が長く宙に舞うように工夫しました。上手くいくと、何回もクルクル回ったり、すーっと一直線に遠くまで飛んだり、同じ紙なのにいろんな飛び方に変化するのが楽しめました。

こんなにたくさん「植物の知恵」があることに驚きでした。たくさんの本物の種に触れられたのも貴重な体験でした。

科学わくわくクラブの講座は、倉敷科学センターでは年間2回ほど計画しています。興味のある方は、次の機会にぜひご参加ください(*'▽')/ ご参加のみなさん、ありがとうございました。