スタッフブログ

科学チャレンジ教室「おもいっきり顕微鏡」

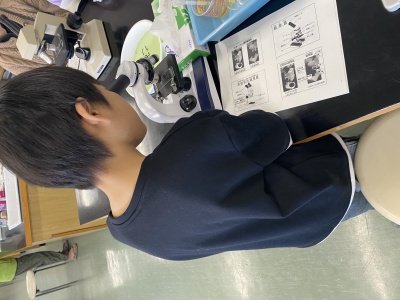

11/16(日)科学チャレンジ教室「おもいきり顕微鏡観察」が開催されました。まさにタイトルどおり!思うぞんぶん顕微鏡でいろいろな物を観察してみよう!という講座で、ぜいたくに一人1台に単眼の光学顕微鏡を使いました。さらに、倍率が低く使い方は簡単だけど、両目で立体的に見える双眼実態顕微鏡も準備しました。講座が終わるころには、顕微鏡の達人になれるかな?ということで、早速講座スタートです!

今回の観察テーマは主に4つです。

①デンプン ②種子や実 ③こん虫のからだ ④食塩と砂糖 スタッフブログでは、主に①デンプンと、②種子や実を紹介していきます!

①デンプンの観察

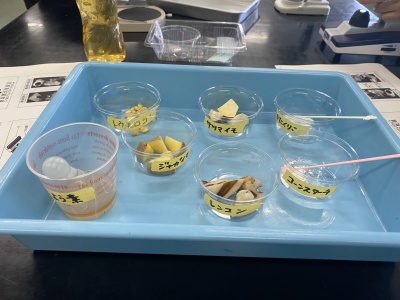

デンプンは、植物の根、くき、種子などにたくわえられた栄養分:エネルギーのことです。イモ類や穀類には、デンプンが多く含まれています。その中でも、子どもたちに身近なサツマイモ、ジャガイモ、かたくりこ、トウモロコシ、コーンスターチ、レンコン の6種類のデンプンを観察しました。

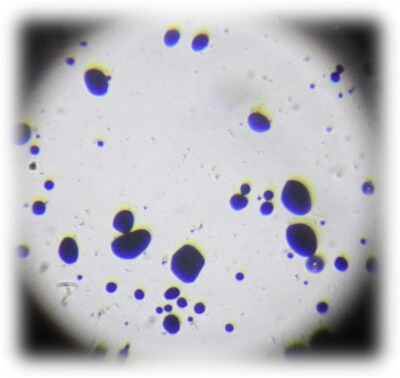

切ったジャガイモをこすりつけたスライドガラスにヨウ素液を一滴たらして、カバーガラスにのせます。これで準備OK!さあ観察です☆彡

写真はジャガイモのデンプン40倍で観察したものです。青紫に見える部分が、ヨウ素液によって色が変わったデンプンです。丸い形をしているのがわかりますね。ジャガイモは丸い形ですが、でんぷんがすべて同じような丸、というわけではありません。多角形だったり、円形だったり、ゆがんでいたり…大きさも全然ちがいます。

6種類、顕微鏡で観察をして、その様子をスケッチしていくと違いが分かりやすいです。

②種子や実の観察

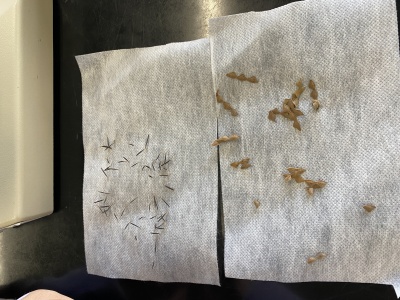

家に帰ったら「くっつき虫」がついていて困った!なんてことありませんか?(^^)/ そんな特徴のある植物を観察してみましょう!ということで、外に出て、ライフパーク施設内にある植物をとりにいきました! ライフパーク内にも興味深い植物っていっぱいあるんです(^^♪

「アメリカセンダングサ」「アレチヌスビトハギ」(種子ではなく実)顕微鏡でみると、トゲトゲの様子がよくわかります。近くを通った人の衣服にくっつくために、先のトゲトゲが折れ曲がってカギのようになっていたり、まっすぐなトゲにも釣り針のように返しがついていたり、顕微鏡で見てみると、くっつくための植物の工夫がたくさん見つけられました。

こんな感じで、③昆虫の観察では、キタキチョウをみたり、④食塩と砂糖の違いを比べてみたり、集中して、約2時間いろんなものを観察していきました~!

顕微鏡の使い方は、おおむね小学5年生で習うことが多い感じですが、5年生や6年生の子どもたちも、ここまでがっつりΣ(・ω・ノ)ノ!時間をかけて顕微鏡を使って観察する機会は、学校でもほとんどないと思います◎

講座の先生から『これで顕微鏡の達人になれたかな?』という問いかけに、「はーい!」と元気よく答えていました★

学校で授業があったら、大活躍してくださいね♪これ見てみたい~!というものがあれば、また教えてください(^^)! 参加してくださったみなさん、ありがとうございました~!