科学工作教室「ライントレースカーをつくろう」

6月29日(日)科学工作教室「ライントレースカーをつくろう」が実施しました。この講座は、ハンダごてを使った電子工作を製作する講座で例年人気の科学工作講座です。今年も小学校高学年から中学生の児童生徒が集まり、製作に取り組みました。不思議とこの手の工作は男子に人気です、抽選結果にもよりますが、やはり今回も女子は一人もいませんでした( ゚Д゚)?。未来のリケジョ、女の子もたくさん、ぜひご参加くださいね。

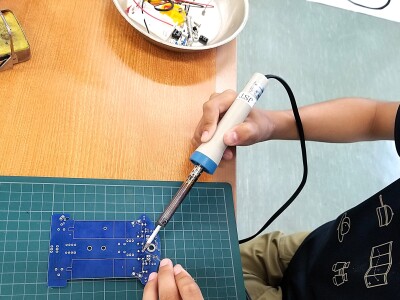

今回の講師は、現職やOBの中学校技術科の先生方4名です。初めてハンダごてを扱う子どもたちも安心して、作業に取り組むことができました。 まずは、基盤にたくさんの電子部品をハンダ付けしていきます。抵抗・トランジスタ・LED・ICなど、普段は聞きなれない名前の部品たちを、恐る恐るハンダで固定していきます。初めは不格好だったハンダ付けの跡も、すぐに子どもたちは上達して、上手な富士山🗻型のハンダ跡になっていきました。でも、難しい箇所もいくつかあって、ハンダ付けをするランド(基盤の金具部分)が隣と近いときは、ハンダが流れ出して、2つが1つにくっついてしまいます。このままだと、回路に正しく電流が流れずショートしてしまいます。そんなときは、すぐに講師の名人たちを呼んで、ハンダを吸い取ったり、つなぎ直したりして、修理してもらいました。安心して作業が進められました。ヨシヨシ(ه’́⌣’̀ه )/(´._.`)。

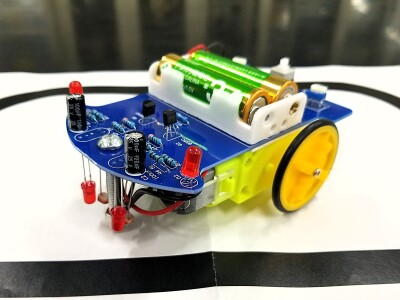

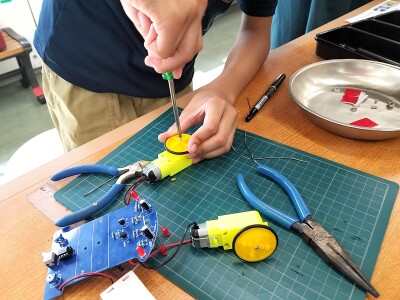

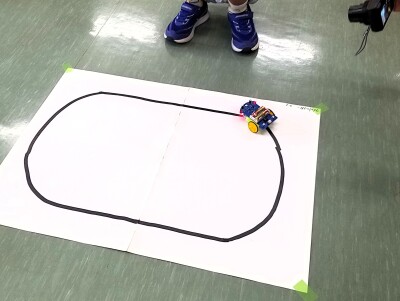

ほとんどの電子部品が基盤についたら、いよいよモーターやタイヤ、電池ボックスなどを取り付け、車の形に仕上げていきました。部品を付ける場所は間違えていないかな。極性(+・−)の向きは合っているかな。一つひとつ確認しながら、車体を完成させました。「さあ、電池を入れて、走らせよう!」という前に、名人たちから大事なポイントのお知らせ。ライントレースカーは、コースの黒い線をセンサーで読み取って走ります。そのセンサーの調整がたいせつでした。「半固定抵抗」という部品を動かして左右のセンサーを調節し、左右どちらも正しく反応するように、何度も何度も試します…「やったー!まっすぐ走った~(*^▽^*)」喜びの声が聞こえてきました。教室の床には、様々なコースが貼ってあり、みんな思い思いにいろんなコースにチャレンジしました。

でも、中には頑張っても、なかなかうまくいかない車も(´+ω+`)…。初めてのハンダごて? いじっているうちに壊しちゃったかも? もしかしてキットにもいろいろ製品差が? いろんな心配をしながら、名人たちが遅い時間まで、修理や点検をしてくれました。精密回路には、いろいろなエラーもつきものです。作業が難しかったり、時間がかかったり、大変な思いもした子が多かったかもしれませんが、今回のような電子工作がもっともっと好きになってくれるとうれしいですね。

たくさんのご参加ありがとうございました。 惜しくも、抽選にもれたみなさんも、科学センターには、楽しい講座がまだまだたくさんあります。ぜひご参加ください(⊙ꇴ⊙)。