わくわく工作室「高速CDこま」

毎月第二土曜日に開催しているわくわく工作室。5月のテーマは「高速CDこま」、ビー玉、ペットボトルのキャップと、いらなくなったCD、DVDなどのディスクを使って、長い時間回り続けるコマづくりに挑戦しました📀 まずは、本 […]

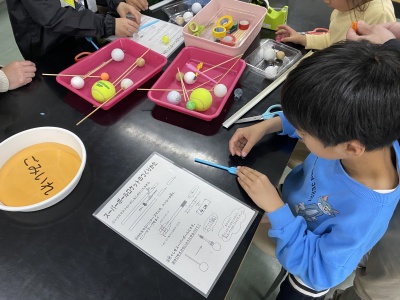

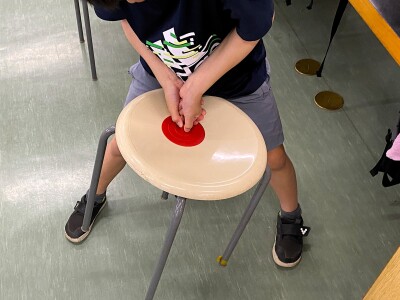

わくわく実験室「スーパーボールロケットを飛ばそう」

大型連休初日は毎月恒例わくわく実験室からスタートです。みんな大好き!ロケット。今回はスーパーボールをつかったロケット作りに挑戦です!! その前に、衝突の実験をみんなで楽しみました(*^▽^*) いろいろな球を準備して、レ […]

科学実験教室「空気の不思議 大発見」

今年度も、倉敷科学センター講座が始まりました。一年間で20以上の楽しい科学講座を計画中です。興味がある講座には、ぜひお申し込みください。どの講座も大変人気で抽選となる場合が多いですが、たくさんチャレンジしてひとつでも多 […]

「紙技チャレンジ ペーパーパワー大実験」R7.4月~

R7年 春(4月~)のテーマは「紙のひみつ」。みなさんの身の回りには、新聞やティッシュなど、いろんな種類の紙が当たり前に使われていますが、実は、その「紙」いろいろな科学のひみつがたくさん使われています。そんな紙のひみつを […]

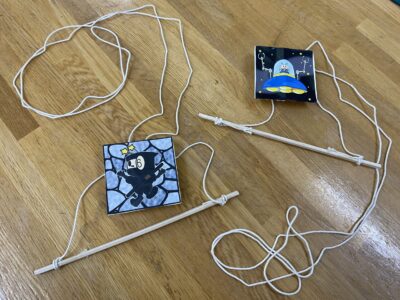

わくわく工作室「かんたんのぼり人形」

毎月第2土曜に実施しているわくわく工作室。今日のテーマは「かんたんのぼり人形」。牛乳パック、洗濯ばさみ、わりばし、タコ糸だけの簡単な工作です! まずは、牛乳パックの底の部分だけを切り取り、洗濯ばさみをホットボンドで貼り […]

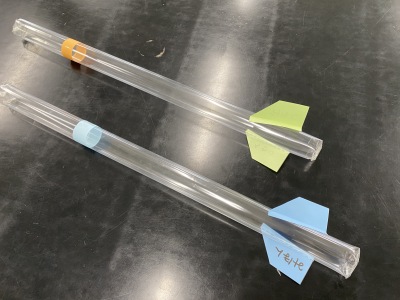

わくわく実験室「エアポールロケットを飛ばそう」

毎月第4土曜に実施しているわくわく実験室。今日のテーマは「エアポールロケットを飛ばそう」。かさやごぼう入れ専用の細長い袋を使ってロケットを作ってみました🚀 まずはごぼう袋に空気をいれます。が、これがなかなか難しい!空気 […]

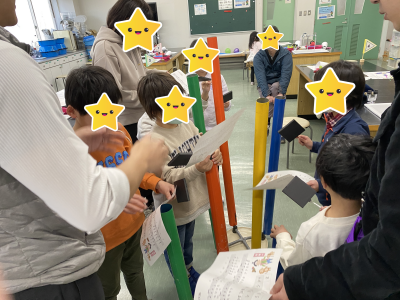

親子科学教室「音を楽しむ ドレミファ科学」

今年度最後の講座、「音で楽しむドレミファ科学」が開催されました。 生活の中ではいろいろな「音」が耳に入りますよね。音ってどうやってひびくのでしょう? ハンドベルの演奏を聞いたり、鈴虫が鳴く様子を映像で見たりして考えまし […]