観測ガイド(流星群の基本)

毎年、夏休みのお盆のころになると、われわれの目を楽しませてくれるペルセウス座流星群。

明るく派手な流星が多いことで知られるこの流星群は、望遠鏡のような特別な観測機材を必要としないため、初心者でも気軽に取り組め、ストレートに感動を味わえる、貴重な天文ショーの一つとなっています。

家族や恋人、気の知れた仲間と一緒のスターウォッチング、夏休みの宿題、キャンプでの自然観察など、取り組み方は人それぞれですが、流星群の観測方法や特徴をしっかり押さえておくことは、より楽しく確実に流星観測を楽しむためにも重要なことなのです。

主な流星群のリスト

一年を通して流星の出現数を観測すると、毎年決まった時期に共通の特徴を持つ流星が増えることが知られています。これを流星群といいます。出現数だけでなく、輝き方の傾向、速度、突発的に大出現するものなど、個性もさまざまです。

中でも8月中旬のペルセウス座流星群と、12月中旬のふたご座流星群は、毎年安定して高いレベルの出現を見せてくれることから、初心者の方におすすめしやすい流星群となっています。

| 流星群名 | 極大日時 | 極大時の ZHR | 2025年の 月明かりの条件 | ※初心者が理想的な星空環境で 1時間に確認できる流星数の目安 |

|---|---|---|---|---|

| しぶんぎ座流星群 | 1月4日ごろ | 80 | ★★★★ | 3~30 極大条件によって変動幅が大きい |

| 4月こと座流星群 | 4月22日ごろ | 18 | ★★★ | 10 |

| みずがめ座η(エータ)流星群 | 5月6日ごろ | 50 | ★★★ | 5 |

| みずがめ座δ(デルタ)南流星群 | 7月31日ごろ | 25 | ★★★★ | 5 |

| ペルセウス座流星群 | 8月13日ごろ | 100 | ★★ | 40 |

| 10月りゅう座流星群 (ジャコビニ流星群) | 10月9日ごろ | 5 | ★ | 2 突発的に顕著な出現 |

| オリオン座流星群 | 10月21日ごろ | 20 | ★★★★ | 10 |

| おうし座南流星群 | 11月5日ごろ | 7 | ★ | 3 |

| おうし座北流星群 | 11月12日ごろ | 5 | ★★ | 2 |

| しし座流星群 | 11月18日ごろ | 10 | ★★★★ | 4 33年周期で大出現の傾向 |

| ふたご座流星群 | 12月14日ごろ | 150 | ★★★ | 60 |

※補足 初心者が理想的な星空環境で1時間に確認できる流星数の目安

天の川がよく見えるような夜空が暗い場所で観測するケースを想定。街中の星がよく見えない場所では、確認できる流星数は3分の1以下になります。

ペルセウス座流星群

| ペルセウス座流星群データ(2025) | |

|---|---|

| 流星群名 | ペルセウス座流星群 |

| 出現期間 | 7月20日~8月20日 |

| 極大時刻 | 8月13日午前5時(日本時間) |

| 予測出現数 | 1時間に10~20個(初心者) |

| 流星の特徴 | 高速で有痕率が高い |

| 極大太陽黄経 | 140.0° |

| 輻射点位置 | 赤経48°赤緯+58° |

| 極大日の月齢 | 19(条件悪) |

| 母天体 | スイフト-タットル周期彗星 109P/Swift-Tuttle |

高速で明るい流星が多いペルセウス座流星群は、数ある流星群の中でも、もっとも見応えのある流星群として知られています。

母天体は1862年にアメリカのスイフト氏とタットル氏により発見されたスイフト・タットル彗星という周期彗星で、だいたい135年ごとに太陽の近くに戻ってきます。前回の回帰は1992年12月でした。

流星と一口で言っても実際に観測してみると、その一つ一つはたいへん個性的です。末端で爆発して消滅するもの、せんこう花火のように枝分かれや分裂するもの、色合いの変化が著しいもの、そのバリエーションの豊かさにはいつも驚かされます。

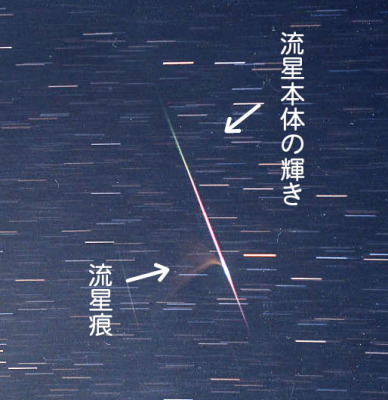

特にペルセウス座流星群は、明るい流星が消滅した後に「痕(こん)」と呼ばれる雲か煙のようなあとが残るのも魅力となっています。正体はまだはっきり解明されていませんが、100kmあたりの高空で、流星が燃え尽きた後に残るプラズマ化したガスが、周囲の大気成分と化学反応を起こして発光するものだと考えられています。痕には一瞬で消えてしまうものや、永続痕と呼ばれる数十秒以上見え続けるものもあります。

永続痕は規模の大きな流星のあとにしか見ることができず、多くは数秒、1分以上見え続けることは非常にまれです。痕を残しやすい流星群としては、ペルセウス座流星群のほか、11月のしし座流星群などがあります。

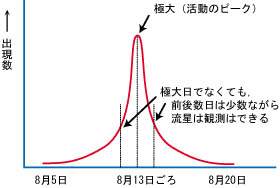

2025年のペルセウス座流星群の活動のピークは8月12日の深夜から明け方と予想されています。もちろん、このタイミングで観測するのがベストなのですが、前後2日ぐらいは出現数こそ減りますが流星観測は十分できます。活動のピーク当夜に天候が悪く観測ができなかったとしても、また翌日のチャンスに賭けることをおすすめします。

また、流星は夜中から明け方にかけてたくさん見えるという特徴があります。「夕ご飯を食べて、お風呂上がって、流星観測したけどほとんど見えなかった」という問い合わせを受けたことがありますが、このケースでは、観測時間に問題があったということになります。

「何時に?」という特定の時間は、その年ごとの出現傾向に差があり予測しにくいのですが、一般的には夜中過ぎ午前2時から4時ごろがおすすめの時間帯とされています。一晩の出現傾向をしっかり観測したいという方は、午後11時から明け方に空が明るくなり星が見えなくなるまで、できるだけ長い時間夜空を監視し続けてください。

流星観測は眠気との戦い、根性の持久戦ですが、とにかくがんばってください。あなたなら早起きして見ますか?それとも、夜更かしして見ますか?

観測場所について

流星を見る場所はどこでもよいというわけではありません。星空が見える場所であれば、どこでも可能という言い方もできますが、たくさんの流星を確実に見たいと思うならば、星がよく見える条件がよい場所を選ぶことが必要となります。少数でいいと割り切って自宅のそばで気軽に観測するのもよし、天の川が見えるような星空の元に移動して、できるだけ多くの流星に挑戦するのもよし、みなさん一人一人で観測スタイルもきっと変わってくることでしょう。

しかし、いかなる場所においても、空が開けている場所を選ぶのが基本です。山や建物、樹木のような障害物が少なく、地面に寝転がって、広い範囲の空を気持ちよく見渡せればOKです。また女性が一緒の場合は、お手洗いが使用できる場所を探しておくこともお忘れなく。

寝ころぶなど、楽な姿勢で夜空をながめましょう。キャンプや海水浴で使用する簡易ベッド(サマーベッド)を用いると、夜露で身体を冷やすことなく観測できるので快適です。

持って行くといいもの

流星群の観察に望遠鏡などの機材は必要ありませんが、懐中電灯、地面に寝転がるシートやマットなどは必需品です。夜食やゴミ袋のほか、夏の季節の観測には虫よけも用意する方がいいでしょう。また、夏でも明け方は冷え込むことがありますので、長袖の服やよく乾いた着替えも用意しておきましょう。そのほか、星座を探しやすくするための星座早見盤もあると便利です。

寝ころぶなど、楽な姿勢で夜空をながめましょう。キャンプや海水浴で使用する簡易ベッド(サマーベッド)を用いると、夜露で身体を冷やすことなく観測できるので快適です。

流星群で注目したいポイント

流星も自然現象のひとつなので、予想の数が出現しないこともあります。5分ほどまったく流星が現れないと思ったら、次の5分間には10個流れたり、ばらつくこともよくあります。また観測者の熟練度や空の条件などでも流星数はかなり変わりますので、5分、10分であきらめず、1時間ぐらいは夜空に取り組んでみようというぐらいの、余裕を持たせた気持ちでのぞみましょう。

ペルセウス座流星群(合成)

星座が探せる人は流星群の「放射点」を意識して観測してみましょう。流星群には、星空の特定の位置から四方八方に流星が飛び出してくるように見える共通の特徴があり、その位置を「放射点」と呼びます。ペルセウス座流星群は放射点がペルセウス座の中に位置しているため、この名が与えられています。よく勘違いされてしまうのですが、ペルセウス座の中に大量の流星が出現するわけではありません。

現れた流星の経路を逆にたどって放射点に行き着けば、その流星群の関連流星といえます。たくさんの流れ星を確認すると、放射点に行き着かない流星もあることに気づくでしょう。こうしたタイプの流星を「散在流星」といいます。散在流星は流星群の母天体と異なる由来であることを示しています。本格的な流星観測では流星経路と放射点から判断して、流星群に該当する流星がいくつ、散在流星がいくつ、と記録に残していきます。

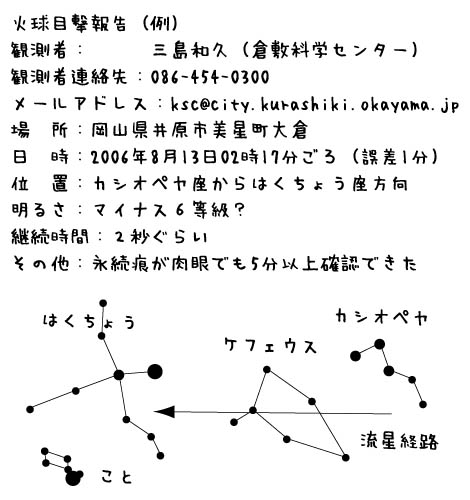

流星観測は初心者がちょっと少し背伸びして、観測らしいことに挑戦しやすい天文現象です。ある時間内(例えば午前1時から2時までの1時間)に見えた流れ星の数を数えてみるというのはいかがでしょうか?多くの人と一緒に観察するなら、誰がいちばん多く流れ星を見たか楽しく競争することもできますね。一晩頑張って得られた結果は最寄りの流星観測(研究)者や天文台、科学館等の天文施設の担当者に報告してアドバイスをもらってみましょう。

明るい流星(火球)を見たら

流星の中には、まれに周りがぱぁっと明るくなるぐらい大規模なものが目撃されることがあります。こういったものは特別に火球(かきゅう)と呼ばれることがあります。火球に明確な定義はありませんが、マイナス4等級よりも明るい流星を火球として扱うことが多いようです。

火球の出現は流星観測の「華(はな)」ともいわれます。その美しさは多くの観測者をとりこにしてしまうでしょう。火球は天然の花火のように、色彩を変えながらきらめき、分裂、爆発などを伴いながら華々しく輝きます。中には音が聞こえたり、昼間のような明るさで輝くものもあるそうです。

火球は様々な地域で同時に観測されることが多いので、これらの目撃情報を解析すると火球がどのように地球大気に突入し、日本上空のどのあたりを飛行したのかということが分かります。学術的にも重要なものですので、火球を見たら以下の要領でしっかり目撃情報を記録して専門家に報告しましょう。

紛らわしい人工衛星

じっくりと長時間夜空を観測していると、流星のほかにもいろいろなものが見えてきます。

夜空をゆっくり動いていく光の多くは夜間飛行の飛行機で、注意深く見ると翼の緑や赤のランプが点滅しているので区別できます。しかし、飛行機ではない数分かけて夜空を横切る星のようなものも見えることがあります。地球の周りを回る人工衛星です。

人工衛星は主に日没後や日の出前の2時間前後に見えることが多く、中には地球の影に入って消えるものや、逆に影から出て光り出すもの、衛星自体の回転でフラッシュしたり、周期的に明るさを変えるものなど、その振る舞いはさまざまで、見ていて楽しく飽きないものです。一方、フラッシュする人工衛星も増えています。流星観測では誤って「静止流星」と記録されることがあるので注意してください。

近年は「スターリンク衛星」に代表される通信衛星群が、年間数百機というものすごいペースで数を増やしていて、観測中も特に夜明け前の時間帯は、空のどこかで人工衛星が常に確認できるまでになってきました。増えすぎた人工衛星が発する電波は、電波天文学の研究分野ですでに深刻な障害を与えており、「人工衛星公害」「宇宙の人工衛星汚染」と危惧される状況になっています。

人工衛星をみなさんの流星観測の楽しみのひとつに加えていただくととともに、天文学の観測環境を持続的に保全する必要性についても思いを巡らせていただければと思います。