流星群の写真撮影に挑戦

流星の撮影は、夜景の写真を撮るような初歩的な撮影技術で挑戦できます。ここでは、デジタル一眼レフカメラやミラーレス一眼カメラの利用を前提に解説をさせていただきます。

近年は、スマホやコンパクトカメラでも星を撮影できるとされる機種が登場していますが、瞬間的な事象をとらえようとする流星撮影では、残念ながら能力がまだ十分とはいえません。

流星撮影に最適な機材

- 一眼レフカメラ(フルサイズ、またはAPS-Cサイズセンサー搭載の機種)

- レンズ(24~50mm、F値が2.8より明るいもの)

- 三脚(振動が少ないしっかりしたもの)

- シャッターコントローラー(プログラム機能付きのもの)

- 大容量の記憶メモリ、予備バッテリーなど

マニュアル操作が可能で、数秒~十数秒の低速シャッターかB(バルブ)と呼ばれるシャッター開放(開きっぱなし)が使えるデジタルカメラ本体、24~50mm程度のレンズ(口径比[F値]が2.8より明るい(数字が小さい)ことが好ましい)、シャッター時の手ぶれ防止のためのリモートコントローラ(電子レリーズ)、強度がある(カメラを乗せても揺れにくい)カメラ三脚などが必要です。

なお、ここでは撮影の基本要素について解説しますが、カメラ機能の設定方法は機種によってまちまちです。カメラ付属の取扱説明書を参考にしてください。

流星撮影の考え方

流星写真は偶然のたまものです。流星はいつ、どこに現れるか予測できませんし、ほんの一瞬しか輝かないので、流星が現れた瞬間にカメラを向けてシャッターを切るという訳にはいきません。

夜空の一角にカメラを向け、シャッターを数秒~数十秒開きっぱなしにしながら、偶然、撮影範囲に明るい流星が出現するのをひたすら待ちます。当然、流星が写った一握りの画像の裏には、空振りとなった膨大な画像が残されます。無駄が多い撮影に思えますが、これが唯一の流星撮影法なのです。

流星観測者はより補足率を上げるため、画像のようにカメラの数を増やし、できるだけ広い範囲を一度に撮影できるよう工夫しています。

カメラの設定

倉敷科学センターでよく使う設定値の例

フルサイズセンサー搭載一眼レフカメラ + 24mmレンズ(F1.4)

撮影モード「M」、感度ISO6400、絞り値 F2.8、シャッター速度10秒(光害地または月明かりがある場合は4秒)、ホワイトバランス「太陽光」、画像フォーマット「JPEG(Fine)」

カメラ操作の実際

星のフォーカスあわせは初心者最大の難関

レンズのフォーカス(ピント)は無限遠(∞)に合わせます。しかし、オートフォーカス機能をオフにしておかないと、シャッターを切るときカメラが勝手にピントの位置を変えてしまいます。機種によってはオートフォーカス機能をオフにできないものもあるので注意が必要です。

初心者に最もよくありがちな失敗が「せっかく撮ったのにフォーカスが合っていなかった」という例です。星は点なので、とても繊細なフォーカス調整が必要となります。このスキルを習得できると流星写真の成功がぐっと近づきます。

星のフォーカスはカメラ背面のバックモニターを見ながら行います。まず最初に、レンズのフォーカスリングで「無限大∞」マークにざっくり合わせます。次に一等星などの明るい星をライブビューでとらえましょう。星は暗くてバックモニターではかなり見つけにくく感じると思いますが、あきらめずに探せばかろうじて見つかるはずです。

ここで見つけた星像をさらに拡大表示して、星が点に(星像が一番小さくなる)なるようフォーカスを調整します。拡大表示せずにフォーカスを合わすと、調整不十分であるのに気づけていないということがよく起こります。最後に、合わせたフォーカスが撮影中にずれないよう、養生テープなどでフォーカスリングが動かないよう固定します。

この作業には慣れが必要です。本番前に星を撮ってしっかり練習しておきましょう。

オートフォーカスをオフ(解除)にする方法は、カメラによってまちまちです。カメラボディーだけでなく、交換レンズにも切り替えボタンがある機種もあります。ボタンがなくメニューから選択しなければならない機種もあります。取扱説明書をよく読んだり、カメラに詳しい人に聞いて調べてみてください。

また、最近のカメラやレンズには手ぶれ補正機能が付いているものもあります。天体写真には不向きですので、これも解除しておきます。

撮影モードや感度、絞り値などを設定します。撮影モードは「M (マニュアル)」、感度は「ISO」と表記されるもので数字が大きいほど暗いものが明るく写りますが、感度を上げすぎるとノイズが多くなりザラザラとしたきたない質感の画像になります。ISO 3200 あたりに合わせましょう。絞りは「F」と表記されるもので、数字が小さいほど短い露出(シャッター速度)で暗いものを明るく写すことができます。F2.8あたりに合わせましょう。

一部のズームレンズなどは、F4以下に設定できない(F値を小さくできない)仕様のものもあり、流星撮影には向かないため注意が必要です。

おすすめの機材と設定のおさらい

1)レンズは24~50mm程度

2)しかっりしたカメラ三脚やリモートコントローラも用意する

3)撮影モードはマニュアル、感度(ISO3200)と絞り(F2.8)を設定

4)オートフォーカスを解除する(手動フォーカスにする)

5)レンズのピントは無限遠(∞)に固定

6)星を使った厳密なフォーカス合わせも行う

7)レンズのフォーカスやズームリングが動かないようテープで固定する

さあ、いよい流星撮影に挑戦です。

撮影したい夜空の方向にカメラを向けてみてください。

流星撮影の実際

最初に適正なシャッター速度を探る

露出時間とはカメラのシャッターを開いて撮像素子に光を当てる時間の長さのことです。シャッター速度と言い換えることもできます。このシャッター速度を変えることによって適正な光の量で画像を記録しなければなりません。つまり、シャッター速度を長くすることで暗い対象を明るくとらえたり、シャッター速度を短くすることでまぶしい対象をちょうどよい明るさでとらえることが可能となるのです。

流星写真では、数秒から十数秒のシャッター速度が必要です。適正なシャッター速度は撮影場所の夜空の明るさによって大きく異なるため、実際に試写をしながら探っていくしかありません。

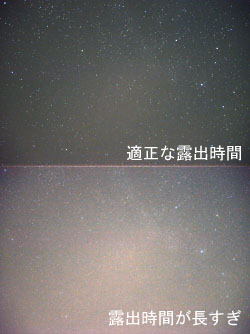

右の写真はシャッター速度を変えた場合の星の写り方の違いを表しています。シャッター速度を長くしすぎると夜空の背景が白く飛んでしまい星の存在が分からなくなってしまいます。試写を繰り返しながら、適正な背景の明るさで、かつ星の存在感が一番自然な状態になるシャッター速度を探ってください。

流星写真は運任せで「数打ちゃ当たる作戦」を余儀なくされるため、可能な限り長時間の連写を要求されます。

数秒ごとに手動でシャッターを切るという作業は想像以上に重労働です。本格的に流星写真に取り組みたい方は、撮影者に代わって自動でシャッターを切り続けてくれる、プログラム機能付きのリモートコマンダーの利用をおすすめします。カメラが自動で撮影を続けてくれるので、撮影者の負担は劇的に軽くなります。

流星写真を成功させるためには、とにかく撮って撮って撮りまくって、明るい流星がカメラの前を横切る偶然の確率を高めるほかありません。

デジタルカメラを使った流星撮影では、一晩で数百枚、時には数千枚の画像を撮影することになります。記録メモリは大容量のものを使うようにしてください。

また、数時間の連写となるため、満充電のバッテリーでも最後まで持ちません。予備のバッテリーや外部バッテリーを用意できていると安心です。

撮影画像は大きな画面で確認

撮影した画像の中に流星が写っているかどうかの確認は、カメラのバックモニタのような小さな画面ではまったく歯が立ちません。パソコンなどにデータを移し、大きなディスプレイで確認をするようにしてください。

数百枚、数千コマの画像の確認はかなり神経を削る作業ですが、流星撮影は夜空の宝探しと割り切って頑張りましょう。

さいごに

流星写真は偶然のたまものと冒頭でご紹介させていただきました。

倉敷科学センターの流星撮影でも、深夜から明け方まで数時間、数千コマの撮影をして、満足できる流星写真が1つ、2つあればいい方です。

労力と時間をつぎ込んでも報われないことが多いかもしれませんが、それだけにうまく撮影できたときの感動はひとしおです。みなさんお気に入りの一枚を得られるまで、あきらめずに頑張ってください。

また、天体写真は星のような繊細な対象を撮影しているので、ソフトウェアで画質を強調したり、色味や画角を整えることで、画像の品質をより高める「仕上げ」を行うのが一般的です。次の流星写真のステップとして、画像処理のスキルも学んでいただくことをおすすめします。

流星撮影Q&A

星が思ったほど写っていない(画像が真っ黒)

シャッター速度が短いか、感度設定が低すぎた原因が第一に考えられます。シャッター速度は現場で撮った画像をバックモニターで確認しながら調整しますが、バックモニターを暗闇で見ると、実際は暗い画像を明るく感じてしまうものです。バックモニターで明るすぎと感じるぐらいが実は適正であったということがよくあります。

絞り値(F値)が大きなレンズ(暗いレンズ)を使用した場合も、このような写り方になる傾向があります。一般的に絞り値がF4より暗いレンズ(F数値が4以上のレンズ)は流星撮影には向きません。

点光源をとらえる天体写真はセンサーサイズが大きめのカメラ(フルサイズ、APS-C)が有利なため、センサーサイズが小さなカメラで撮影した場合も、星の存在感が薄くなる傾向があります。

星の写りが悪く画像が真っ白

シャッター速度が長すぎか、感度設定が高すぎたのかもしれません。

適正にシャッター速度を合わせても星の写りが十分でないときは、撮影地の空が光害で明るすぎることが考えられます。郊外に移動して撮影する必要があるかもしれません。

星が点になっていない

フォーカスが厳密に無限遠(∞)に合っていなかったのかもしれません。

星のフォーカスはとても繊細です。撮影前にしっかり合わせても、撮影中にどんどんずれてしまうことがあります。フォーカス合わせたあと、ピントリングをマスキングテープなどで動かないように固定することで、これを防ぐことができます。

星が点ではなく短い線になっている

星は時間とともに東から西へ移動していきます。シャッター速度が8秒より長くなると、星は点ではなく、移動する光跡として写るようになってきます。このケースは失敗ではありません。

三脚や雲台などカメラを固定している機材の強度が足りないときも、撮影中にじわじわカメラが動いて、星が線に写ることがあります。

流星が現れたのに写っていない

並の明るさの流星(2~3等級)はカメラの写野を横切ったとしても写り込んでくれません。流星は瞬間の輝きのため、感覚的に写り込み方は想像以上に鈍く、かなり明るいと感じた流星でなければ画像に記録されません。1等星以上に明るく見える流星に期待をかけましょう。

星が震動して(ブレて)写っている

三脚や雲台などカメラを固定している機材の強度が足りないとき、手でシャッターボタンを押している場合によくみられます。カメラを据える機材の強度を見直したり、リモートコントローラのような、手の振動を伝えないでシャッターが切れる道具を用意してください。

レンズに夜露が付いて写りが悪い

気温が下がると夜露が付いてレンズが曇ってしまいます。このようなときはレンズを拭いてもすぐまた曇ってしまうので解決になりません。

レンズに付いた夜露は温風で温めて蒸発させるしか解決手段がありません。車で出かけているなら暖房ヒーターで温めるのが有効です。最近はレンズ専用の夜露よけ電熱ヒーターも市販されていて、撮影中にほんのりレンズを温め続けることで防ぐことができます。